名著秘話『失敗の本質』はボツになりかけた!

『失敗の本質』といえば、初版刊行から30年以上の歳月が経った今もなお売れ続ける名著だ。世界中のビジネスリーダーにも広く読まれ、最近では小池百合子東京都知事が「座右の書」として同書を挙げたことでも話題になった。本連載では4回にわたり、その名著の共同執筆者の1人であり「知識創造理論の生みの親」でもある一橋大学の野中郁次郎名誉教授をゲストにお迎えする。対談冒頭、武田隆氏が自身の起業時を振り返り「『失敗の本質』は私にとってバイブルだった」と述懐すると、野中教授は同書出版にまつわる意外すぎるエピソードを披露してくれた。

危うくボツになりかけた名著『失敗の本質』

武田隆(以下、武田) 私は『失敗の本質』を読んで以来、ずっと野中先生にお会いしたいと思っていたので、今日はとても緊張しています。あの本は、1996年に手さぐりで学生ベンチャーを立ち上げた私にとって、市場の荒波の中で生き残るためのバイブルのようなものだったんです。

『失敗の本質』は日本軍の大東亜戦争における敗因について研究された本ですが、その内容が驚くほど企業組織の問題にも当てはまりますね。

野中郁次郎(以下、野中) そう言ってもらえるとうれしいですね。

僕がアメリカの大学院から帰ってきて日本で研究をしようとしたときに、どうも企業は、成功事例は進んで語ってくれても、失敗事例を話すことにはあまり協力的ではなかったのです。

どうしたものかと考えていたら、アメリカに留学する前に勤めていた富士電機(当時は富士電機製造)の上司が、「失敗というなら、日本軍を研究したらどうか」と助言してくれました。そこで、防衛大学校に赴任して複数人で研究を始め、『失敗の本質』を出版するに至った

でも、最初は「タイトルが暗いから売れないんじゃないか」とボツになりかけまして(笑)。

武田 そうだったんですか! あの名著が……。

野中 でもその当時、ダイヤモンド社の社長に就任して間もない川島譲さんが刊行を推し進めてくれて、初版1000部でなんとか出せることになったんです。

だから、今年出版した『知的機動力の本質』は、アメリカ海兵隊の組織について研究した本ですけれども、なるべく明るいトーンで書こうと思ってね。

武田 そんな工夫をされていたのですね(笑)。

野中 結局、『失敗の本質』で言いたかったのは、先の戦争の反省を踏まえて今頑張っているのが日本企業だ、ということだったんですよね。

実体験した、組織の拡大とコミュニケーションの断絶

武田 敗戦に学ぶということは、大東亜戦争で亡くなった英霊に対する何よりの敬礼であるということなんですね。

私どもの場合、組織が大きくなっていくにつれ、それまでは言わなくてもわかり合えていたことが通じなくなったり、上がってきた報告が事実と食い違っていたりという問題が起こるようになりました。気がつけばコミュニケーションが断絶し、「組織で何が起こっているのかがわからない」という事態に直面したときの、あの底知れぬ恐怖は今でも生々しく覚えています。

しかしその都度、「これは『失敗の本質』で読んだことがある!」と本に立ち返ったことで、自分たちだけの問題ではないと捉えられたのです。まさに、この本に命を救っていただいたと思っています。

野中 起業家として『失敗の本質』を経営に活かしている、という感想をいただいたのは初めてだと思います。まさに、という感じでありがたいですね。

武田 当社では、マネジャー層も『失敗の本質』を読んでいます。そうすると、どういうことをしたら戦局、つまり経営状態が悪化するのかという共通の理解ができるようになってきます。

「そもそも作戦目的があいまいであることが、前線(現場)の混乱を招いたんだね」とか、「虚偽報告をすると作戦(プロジェクト)の実質被害がわからず、引き際を見失ってしまうよ」とか、「現場の意欲を削がないようにと、大本営的なはっきりしない物言いをしたのが悪かった」とか。

野中 上司が「俺の顔を見たらわかっただろう。あれはノーという意味なんだよ」というのは、よくないですよね(笑)。

武田 そうなんです(笑)。でも、気をつけないとやってしまいがちな罠です。

ところで野中先生といえば、『知識創造企業』もまた刊行以来多くの方々に読まれるロングセラーとなっています。先生が1983年頃に『失敗の本質』を書かれていたとき、『知識創造企業』のアイデアはあったのでしょうか。

野中 いえ、あの頃はまだありませんでした。

武田 そうなんですね。実は、野中先生が『知識創造企業』で提唱されていたSECIモデルにもたいへん感銘を受けたんです。

私どもはインターネット上で企業様の消費者コミュニティを運営しているのですが、先生のご著書を読みながら、「我々の取り組みはいわば、SECIモデルをマーケティングに応用しようという試みなのではないか」と思い至りました。

戦略的に知識を創造する、4つのフェーズのスパイラル

野中 こちらも実際の経営に活かしてくださっているのですね。

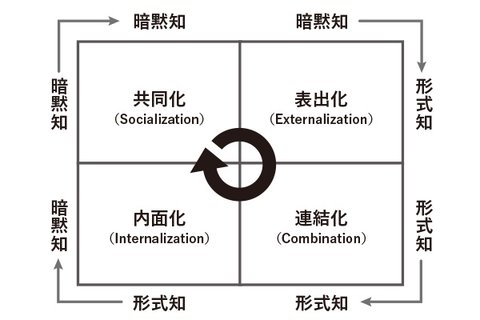

武田 SECIモデルについてお聞きしたいのですが、ここで重要なコンセプトとなる「暗黙知」とは、熟練したノウハウや思いのような、言語化されておらず他者に伝えるのが難しい知識のこと、そして「形式知」とは論理やマニュアル、概念のように言語化されていて伝達可能な知識ということですよね。

野中 そのとおりです。市場や顧客の暗黙知を“共体験”によって共有するフェーズを「共同化(Socialization)」、その暗黙知を言語化してコンセプトへと昇華するフェーズを「表出化(Externalization)」と呼んでいます(上図の上部参照)。

武田 弟子が親方と現場で共感し、背中から学んでいる状態が「共同化」で、その学びを自分の言葉で言語化するのが「表出化」ということですね。

野中 そして、言語化された形式知を組み合わせたり再配置したりして新たな体系的な知識に変換するフェーズが「連結化(Combination)」、さらにその形式知を自己のノウハウとするため身体化するフェーズが「内面化(Internalization)」です(上部図参照)。

武田 ノートに書き留めた作業手順を整理したり、各工程でのポイントをまとめたりして体系化し、新しく入ってきた弟子にも手順が一目でわかるようにするのが「連結化」ですね。

そして、その手順書を見ながら弟子たち自身が腕を磨き、さらに自分なりの改善を施して技をモノにするのが「内面化」ということでしょうか。

野中 そういうことです。SECIモデルとは、この4つのフェーズをスパイラルとして知識を戦略的に創造していくものです。

武田 S(Socialization)、E(Externalization)、C(Combination)、I(Internalization)。このフェーズをぐるぐると絶えず回していくことで、組織として成長していくわけですね。

より強い関心は『情報』より『知識』に向かった

野中 ところで、クオンさんの会社案内を拝見したら、リベラルアーツパートナーとして編集工学研究所の松岡正剛さんや、情報学者の西垣通さんが入られているんですね。

武田 はい、お2人とも対談をさせていただいたことをきっかけに、継続的に教えをいただいております(松岡正剛氏との対談はこちら、西垣通氏との対談はこちらを参照)。

野中 僕も以前、松岡正剛さんがプロジェクトリーダーを務める情報の研究会に参加していたんです。そこで西垣さんとも知り合いまして。

その研究会では、情報処理モデルや情報創造といったことが議題に上がっていたのですが、海外でセミナーなどをやっているうちに、僕が関心を持っているのは情報というより知識なんじゃないか、と気づいたんです。

武田 そうだったのですね。先生が「暗黙知」の重要性に気づかれたきっかけは何だったのでしょうか。

野中 日本はやはり、暗黙知で回っている部分が多い社会なんですよね。それは、自分の父、妻の父が両方職人だったことからも感じました。職人の技や知識は、全部がマニュアルのような形式知として伝わるものではありません。

武田 よく「背中を見て覚える」などと言われますね。

積み重なった暗黙知はアート(技)になる

野中 まさに、一緒に仕事をすることで少しずつ伝わっていくものなんです。では、暗黙知、暗黙的な知り方というはどういうものか。我々は部分を統合していくということを知らず知らずのうちにやっていて、そこがポイントになっています。それは積み重ねると、アート、つまり技になっていく。たとえば医師は、患者の病状という全体を知るために、患者の様子やレントゲン写真といった部分を暗黙的に統合する技を身につけています。自動車の運転やピアノの演奏といった「すること」にも暗黙知があります。ピアニストは、音楽を奏でるという全体のために、自分の指の動きという部分を暗黙的に統合している。

武田 なるほど、技を極めた寿司職人が、シャリで宇宙を語れるようなものですね。

野中 はい。そうして、マイケル・ポランニーの「暗黙知」の概念をベースにして、暗黙知、思いといったものを形式知化し、それをまた自分のものとして身体化するというスパイラル運動で、新しい知が創造され、そこからイノベーションが生まれてくると考えました。それを知識創造理論として発展させていったのです。

そういう意味で、SECIモデルはPDCAではないのです。PDCAサイクルは「P」、つまりプランすることから始まりますが、プランできるということは形式知化されたものから始まっているということですから。

武田 SECIモデルのサイクルは、暗黙知である「共同化(Socialization)」からスタートするので、根本的に考え方が違うということですね。

野中 そうですね。でも、SECIモデルで扱う知は、暗黙知と形式知に明確に分離することはできないと考えています。最初の「共同化」で共感を醸成するときも、形式知が重層的にオーバーラップしてくるので。

コンテクストに応じて、共同化の場合は暗黙知がリードしていて、表出化のフェーズは互角でインタラクティブな状態になり、連結化では形式知が暗黙知をリードする。そして、最後の内面化ではアクションを通じて、形式知と暗黙知がある種の均衡状態となる。

包摂された両極が引き起こす葛藤からクリエイティビティが生まれる

武田 殴り合いの後で無二の友になるという、青春時代のケンカのようなものですね。

野中 そうかもしれませんね(笑)。要するにSECIモデルは、デカルトの言うようなDualism(二元論)ではなく、Duality(二面性)なんですよ。どこかでいつも重層化している。

武田 グラデーションになっているんですね。

野中 そう、グラデーション。そして、そのグラデーションは状況によって動いていくものなんです。

SECIモデルのスパイラルになぜクリエイティビティが生まれるかというと、グラデーションであっても暗黙知と形式知は一つの極となっているから。そこに葛藤が起こるのです。

中国の易学でいう陰陽説にも近いものがありますね。デカルトの二項対立は“either or”、つまり「あれかこれか」ですが、陰陽説は“both and”。両方包摂するという発想です。

両極のものを包摂するとなると、そこにある種の葛藤が起きて、飛躍する。暗黙知と形式知とを行ったり来たりして、双方に変換されるプロセスにおいて知的バトルが起こる。そこにイノベーションが起こるというイメージです。

武田 創造的破壊が行われているわけですね。

SECIモデル提唱者にとっても意外だった、ある大手企業の「知識創造」実践結果

武田隆(以下、武田) 先ほどでは、野中先生が提唱されている「知識創造理論」を簡潔におさらいしていただきました。

野中郁次郎(以下、野中) 組織的に知識を生み出すためのSECIモデルには、「共同化(Socialization)」「表出化(Externalization)」「連結化(Combination)」「内面化(Internalization)」の4つのプロセスがあります。

武田 そして、この4つのプロセスを回していくことで、暗黙知と形式知の変換がなされ、組織的に知識を創造していくことができる、というわけですね。

野中 SECIモデルができた後、エーザイ株式会社の内藤(晴夫)社長から「知識創造に興味がある」と連絡をいただきました。これがきっかけとなって、エーザイでは、従来の人材開発部門を「知創部」と名付けて、この理論を実践することになったのです。

武田 SECIモデルを応用して本当に知識が創造されるのか、実証実験をされたわけですね。

野中 SECIモデルの4つの各プロセスを、定量的に計測できるように設計しました。それぞれどのくらい実践できているか、5段階の簡単な尺度で点数化してもらったわけです。

僕の仮説では、暗黙知が形式知化する「表出化」のプロセスと、形式知を暗黙知化する「内面化」のプロセスがカギだと考えていました。

武田 暗黙知から形式知、形式知から暗黙知という変換点が重要だと。

野中 ええ。ところが実際にやってみると、たとえその2つのスコアが高くても、必ずしも知識が創造されるわけではありませんでした。そして、いちばん重要なのは共同化(Socialization)だということがわかったんです。

武田 図の4象限でいうと、左上のフェーズですね。

野中 ここのスコアが高くないと、全体が動かないんですよ。

武田 なるほど、「共感」がすべての出発点なんですね。

野中 エーザイの内藤社長は、最初から「カギは共感、つまり『共同化』のプロセスにある」と言っていました。組織の中に共感を生み出すことこそが大変なのだと。しかし僕は、理論を組み立てていた当初、そこまでは気づいていなかった。

実は知識創造理論は、こんなふうに実践によって教えられたことから改良を施して、毎年少しずつ進化しているんですよ。「ここはちょっと間違っていたな」とわかったら、みんなが気づかないうちに直しちゃおうと思って(笑)。

「共感」の源泉は母子関係?

武田 世界中に広まっている経営理論ですから、みんなが気づかないうちに直すのは難しいかと……(笑)。しかしそうやって、理論を生きたものとして日々進化させていらっしゃるんですね。

共同化のプロセスで、うまく体験を共有し、暗黙知を生成するにはどうしたらよいのでしょうか?

野中 相互主観性がカギになると考えています。これは、現象学の専門家である山口一郎教授から教わったことですが、最初にあるのは意外にも自分自身の主観ではなく、「我-汝(I-Thou)」という、相手と主客未分で共有されている、相互の主観性なんですよね。共感が先にあるのです。

現象学では、「我-汝(I-Thou)」状態の源泉を親子関係に求めるんですよ。

武田 たしかに母親と赤ちゃんは、相手と自分の境目が曖昧な感じで共鳴し合っていますよね。

野中 そう、言語を媒介せず、共振、共感、共鳴しているのが母子関係。感性が総合化されているのです。

それがだんだんと言語が発展してくると、自我が生まれ、主体と客体が分離していく。「我-汝(I-Thou)」が、「我-それ(I-It)」になっていくわけです。

武田 徐々に知性が発達していくんですね。

「ピンとくる」というのは言葉にできないもの

野中 さらに、第3段階として、感性と知性が総合された「無心・無我の相互主観性」という状態がある。その状態に至るには、人間として相手と全身全霊で向き合わなければいけません。

武田 仏教哲学者の鈴木大拙氏が紹介する、仏教の「禅」のような境地ですね。

野中 マイケル・ポランニー氏が暗黙知について書いた著作は『Personal Knowledge』というのですが、これを日本語では「個人的知識」と訳してしまっている。これは間違っていると僕は考えています。本当は、「人格的知識」と訳すべきでしょう。

武田 全人格をもって、相手と向き合うことが大事である、と。

野中 それができたときに、無心・無我の相互主観性が成立することがある、と考えられています。「私の主観」を「我々の主観」に変換するわけですね。

ここがカギなのですが、2人でお互いにピンときたことが、創造性の原点になるのです。

武田 「ピンとくる」というのは、言葉にはできないものなんですね。

野中 そうです。それを共有するためにあったのが、ホンダの「ワイガヤ」というコミュニケーションの場です。

野中 プロジェクトチームが結成されると、そのメンバーで温泉なんかに行って、三日三晩飲むんですよ。初日は個のぶつかり合いで、上司の悪口なんかも出てきます。

でも、だんだん自己中心的な殻がとれて、「何のためにこれをやっているのか」「そもそも何のために自分たちはいるのか」と、存在論にまで話が深まってくる。全人的に向き合うしかなくなってくるわけです。

武田 なるほど……まさに共振、共感が生まれてくる状況になるわけですね。

野中 その共感の中から、本当に自分たちがやりたいことは何か、という暗黙知が出てくる。うまくいけば、3日目には感性と知性を総合した相互主観性の状態に至ることができ、飛躍的な知識創造が可能になります。

本社ビルの100畳敷きの部屋で鍋を囲む稲盛流「コンパ」の意義

野中 もう1つの例は、稲盛和夫さん(京セラ名誉会長)が発案した「コンパ」です。京セラでは、社員同士の飲み会を「コンパ」と呼んでとても重要なものと位置づけています。

京セラの本社ビルには、100畳くらいの畳敷きの部屋があるんですよ。そこで、チームごとに1つの鍋を囲む。

武田 畳に鍋。まさに居酒屋ですね。

野中 そう、そこが大事なんですよ。椅子だと、自分と相手との間に境界ができてしまうでしょう? しかし畳は、お互い感動していると共振するんですよ。そして、手酌は禁止。それはエゴイズムの象徴だからです(笑)。利他主義を通すためには、ひたすらお酒をつぎまくれと。

武田 「つぎまくれば、誰かが自分についでくれる」というわけですね(笑)。

野中 そこで、1つ決めたテーマについてみんなで話す。ビジネスの話だけでなく、生き方も含めた話をするんです。最後にリーダーは、それぞれのチームの結論をまとめます。そうすると、本当にその瞬間は1つになれるんです。

武田 相互主観性が確立されるのですね。

野中 その感覚を忘れてしまったら、またコンパをする。それを繰り返していくうちに、議論した内容が身体化されて、自律的に動けるようになるんです。1人ひとりが自律的に思考し行動する全員経営というのは、組織の中に共感が生まれることから始まるんですよね。

こうした共感は、身体的に場を共にすることでしか生まれないと思っていましたが、武田さんがやっているオンラインコミュニティの取り組みを見ると、どうもそうではないようですね。

武田 はい、さまざまな工夫や改良をすることで、オンライン空間でも共感を生み出すことが可能だということは、私どものデータ分析の結果からも言えることです。

最初は、遠隔にいるコンピュータユーザー同士で、同じ部屋にいる感覚をつくるにはどうしたらいいのだろう、と考えたんです。そのカギになったのは、“部屋”というメタファーでした。

ユーザーインターフェースを工夫することで、「部屋に入る」「部屋で話す」というイメージをユーザーに与える。そうすると、たしかに同じ部屋にいるような感覚を覚えたのです。

そうして、関係性が生まれた後でリアルでも会う機会をつくります。これはもう、格別なものがあります。お互いすぐにニックネームで呼び合う仲になれるんです。

野中 リアルでも関係性を補強しているんですね。なるほど。

武田 はい。そのリアルの接触があると、オンラインでの交流がまた活性化します。リアルとバーチャルを行き来して、関係性を深めていくんです。

経営はアートであり、サイエンスである

武田隆(以下、武田) 野中先生が示されたナレッジマネジメントの基礎理論となるSECIモデルでは、「暗黙知」と「形式知」の交換と知識移転のプロセスがモデル化されています。

その暗黙知はアート、そして形式知はサイエンス、と理解してよいのでしょうか。そしてその2つがはっきり分かれているわけではなく、グラデーションになっていると。

野中郁次郎(以下、野中) そう、“Art or Science”ではなく、“Art and Science”なんですよね。いま、米国のビジネススクールでは“Management as a Science”と教えていますが、それは少し違っていて、やはりそこも“Art and Science”だと思っています。

僕だけでなく、友人で経営学者のヘンリー・ミンツバーグも「マネジメントというのは、クラフト、アート、そしてサイエンスのブレンドだ」と言っていました。それはとても共感できますし、なかなかいい表現だと思います。そのブレンドの度合いは、そのときどきのリーダーがコンテクストに応じてジャッジしているんです。

武田 組織のリーダーが、マネジメントにおいてどういう配分にするかを、現場に合わせて考えているんですね。

野中 SECIモデルを回すのもリーダーの役割で、そのリーダーのコンセプトは「フロネシス」だと考えているんですよ。

武田 フロネシスとは?

野中 アリストテレスが分類した3つの知のうちのひとつ、英語訳では賢慮(prudence)や実践的知恵(practical wisdom)とも言われますが、要は「実践的賢慮」、端的には「実践知」です。

フロネシスというのは、中庸を守る徳性です。科学的知識、実践的知識のどちらか一方に偏るのではなく、状況に応じてダイナミックに融合させて判断することができる。そして、それをもとに賢く行動できるリーダーが、知識創造には必要だと考えられます。

武田 SECIモデルを回すのには、これまでのリーダーシップとは違う、新しいリーダーの解釈が必要なんですね。

知識創造に重要なのは「ミドル層」

野中 いまアメリカの経営学分野で話題になっているのは、デビッド・ティースの「ダイナミック・ケイパビリティ」やヘンリー・チェスブロウの「オープン・イノベーション」です。この2つと僕らのナレッジ・クリエーション(知識創造)に共通するのは、サイエンスだけでは捉えきれないものを扱っているということ。

近年の経営論は、アートや、何がエシックス(倫理的)であり何がグッド(善)なのか、といった問いを入れ込まざるを得なくなってきています。

しかし、デビッド・ティースの考えるモデルは、彼自身がCEOとしてベンチャーを成功させていることもあって、結局トップマネジメントなんですよね。僕はやはり、トップ1人で知識創造企業はつくれないと思っているんです。鍵となるのは、ミドルだと。

武田 トップのマネジメント層でも、現場のボトム層でもなく、間のミドル。日本では「中間管理職」と言われる方々ですね。

野中 一般的に中間管理職というと、そんなに経営に寄与している感じがしませんよね。欧米でも同様で、アメリカで「ミドル」というと、トラディショナルな経営学者は「あいつらはダメだ」とすぐ切り捨ててしまう。

ところが、ミドルはやはり必要なんです。だから存在している。もし、トップの考える「あるべき理想」と、現場の現状認識が完全に一致しているなら、いろいろな企業でミドルはいなくなっているはずでしょう。

武田 たしかに、どんな企業でも中間層は存在します。

野中 そう。なぜミドルが必要なのかというと、トップとボトムの間に生じる矛盾を、絶えずタテ・ヨコに動いて解消する役割があるからです。典型的には、プロジェクト・リーダーでしょう。あるときはトップのビジョンを解釈し、部下に分かりやすく伝え、あるときは、ボトムの直面する現場感覚をトップに直言する。ボトムの師であり、ボトムから教えられることもある。

野中 トップダウンとボトムアップを同期させながら、組織全体を共振、共感、共鳴させるのがミドルの役割。そして、日本の経営モデルは伝統的にこのクリエイティブ・ミドルを大切にしてきたんです。

武田 「トップダウンとボトムアップ、どちらが正しいのか」という議論になりがちですが、トップダウンには脆さがあり、ボトムアップには強さがありません。

野中 そうですね。トップダウンは形式知を扱うのが得意であり、一方のボトムアップは暗黙知の処理に向いています。しかし、どちらのモデルも知識創造のスパイラル全体を回すという意味では完全ではありません。

では、どうしたらよいのか。トップダウンとボトムアップ双方の弱点を打破し、組織的な知識創造のマネジメントに最も適しているのが、中間管理職発信型の「ミドル・アップダウン」だと僕は考えています。

武田 ミドル・アップダウン、つまり中間管理職が中心に位置し、トップとボトムを巻き込んでいくモデルですね。それは私自身の実感としてもよくわかります。

当社も、創業当初はそれこそボトムアップ型の組織でしたが、社員が10人を超えたあたりから、それでは立ち行かなくなりました。かといって、創業当初から「コラボレーション」を謳ってきた組織であるがゆえに完全なトップダウンにもなりきれず……消去法的ではありますが、今の当社はミドルが大きな役割を担う組織になっています。

野中 中庸というのは、英語で言うとモデレーションですが、ダイナミック(動的な)・モデレーションというのが、コミュニティをつくる場合も、社会をつくる場合にも重要になってくるんですよ。

その中庸を守る「フロネシス」を持ったリーダーシップが、「フロネティック・リーダーシップ(実践的賢慮リーダーシップ)」なんですね。

武田 フロネティックというからには、能力というのではなく、そのリーダーはある種の人格的特性があると考えてよいのでしょうか。

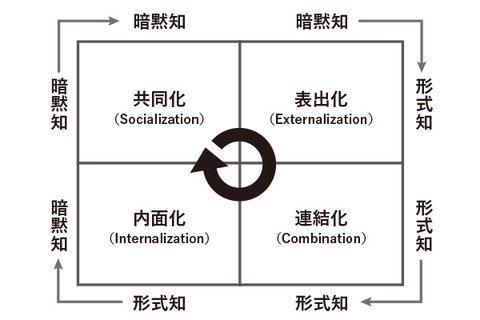

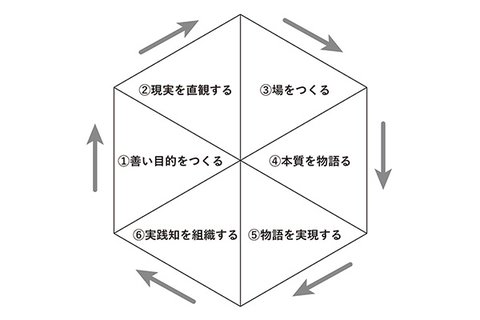

野中 そうですね。すぐれた政治家や軍人、組織のリーダーの事例を研究していくと、SECIモデルを回すことのできるフロネティック・リーダーは、6つの要件を備えていることがわかります。

出所:野中郁次郎『知的機動力の本質』(中央公論新社、2017年、p.150)

1つ目は、「善い目的をつくる」。リーダーは、組織の存在価値と目的の追求にこだわり、何がグッドなのかという理想を語らなければいけません。

2つ目は、ありのままの現実を直観する能力です。リーダーは、絶えず戦況を現場で観察し、物事の本質を見抜く必要があります。

武田 たしかに、現場に行かないことには現実を知りえません。

野中 3つ目は、場をタイムリーにつくり共感を育む能力。海兵隊では「リーダーは最後に食べる」(Leaders eat last.)という表現がありますが、上司はこうした利他の精神をもって部下との間に信頼関係をはぐくむことで、相互主観の場を醸成します。

そして4つ目が「直観の本質を物語る」、つまり現場で得た本質を壮大な物語にする能力であり、5つ目がそれを実現する力。最後の6つ目として、時空間を超えて世界の現実と共鳴する自律分散型組織を育てる能力です。

武田 先生はご著書『知的機動力の本質』でアメリカ海兵隊の組織研究をされていますが、海兵隊はまさにこの6要件を満たして、組織的に自律分散型のリーダーシップを育成する仕組みを備えているということですね。

海兵隊の「無名のリーダー」

野中 海兵隊については、もうひとつ興味深い点があります。

たとえば陸軍ならば、ダグラス・マッカーサーやドワイト・アイゼンハワー、ジョージ・パットンといったカリスマ的なリーダーの名前が思い浮かびますよね。ところが海兵隊の総司令官となると、おそらくアメリカ国民でも名前がすぐに出てこないと思います。

武田 たしかに、海兵隊と言われてもリーダーの顔がすぐに思い浮かびませんね。

野中 海兵隊の総司令官にビジョナリー・リーダーはいても、あらゆる層からリーダーが輩出される匿名的な自律分散型組織なので、特定のリーダーに焦点を合わせるのが難しいのです。

このことを象徴しているのが、バージニア州のアーリントン国立墓地にある、いわゆる「硫黄島記念碑」です。

武田 海兵隊員6名で米国旗を立てている銅像ですね。

アーリントン国立墓地に立つ海兵隊戦争記念碑。硫黄島の戦いにおける海兵隊の様子をモチーフとしていることから別名「硫黄島記念碑」とも呼ばれるが、

この碑は硫黄島での戦いという特定の出来事を記念するものではなく、あくまでアメリカ海兵隊の戦没者を追悼する記念碑である

野中 ええ。顔の見えない匿名のチームが、より大きな価値に向かって苦闘する姿を描いたあの像は、トップダウンではない海兵隊という組織のあり方を物語っています。同時に、海兵隊の理念を象徴する一人ひとりの武勇伝も伝えています。

武田 私たちの会社でも、こうしたフロネティック・リーダーを目指すような評価項目(をつくっています。作成した当初は、なぜ専門性を評価しないのか、などいろいろな議論がありましたが、10年以上続けていく過程で組織にだいぶ浸透してきました。

野中 どういう項目なのですか?

武田 全体性、計画力、実行力、スケジュール管理力、意思決定力、説明・コミュニケーション力、コラボレーション力(場をつくる力)です。

野中 リーダー自らが、これらを体現してプロトタイプを示すんですね。

武田 はい。そして、これらすべての項目で部署に貢献し続けることのできる人を、主任と呼ぶようにしました。するとおもしろいことに、その主任たちが自発的に「主任とはどうあるべきか」をステートメントにまとめ始めたんです。

彼らに話を聞くと、主任がどうあるべきかということについては、暗黙知で共有されていて、全員でスムーズにコンセンサスがとれるのだそうです。

このように、組織から内発的に形式知化が起こるようになると、組織が少し知識創造企業に近づいたのではないかと感じます。

野中 なるほど、よくわかります。情報と違って、知識は意味、価値、概念なんですよね。この「意味」があるためには、主体がコミットしなければいけません。そして、関係性のなかでその意味が共有されて、理論モデルや概念に発展し、実践を通じて知識は知恵に身体化されていく。そういうことを、社内でやっていらっしゃるんですね。

武田 彼ら主任にとって、自分たちが生み出したこのステートメントは大切なものなんです。それゆえに、後から主任となった人にも懇切丁寧に伝えようとするし、これに反するものに対しては自浄作用が働く。そうして、組織の中であるべきリーダーシップ像が守られるのです。

GEが企業文化を変えた理由

野中 そのお話は、GE(米国のゼネラル・エレクトリック社)のケースとよく似ていますね。GEは2014年に、それまで設定していた5つの「GE Growth Values」を、「GE Beliefs」に変えたんです。

Valuesのときは、有能な事業部長に共通する特性を調べて、「外部志向」「明確でわかりやすい思考」「想像力と勇気」「包容力」「専門性」を掲げていました。しかし、それらを押し付けるだけでは人は変わらないと気づいたんです。

武田 そこで、Values(価値)からBeliefs(信念)に変えたのですね。

野中 そう、BeliefsはValuesよりも人の内面に入り込んで行動を促すから、と。Valuesのときはすべて名詞表現だった項目も、「お客様に選ばれる存在であり続ける」「より速く、だからシンプルに」「試すことで学び、勝利につなげる」「信頼して任せ、互いに高め合う」「どんな環境でも、勝ちにこだわる」と動詞表現になりました。

そうすると、やっている「人」が見えてきますよね。今までは数値ベースで、パフォーマンスが悪い人は辞めさせていた。でも、Beliefsにしてからは、パフォーマンスをお互いに評価し合うようにしたんです。

武田 ただ、人が人を評価するという行為は、とても難しいと感じます。

野中 そうですね。でも、何が善いことなのかをBeliefsで共有していき、それを判断基準にしていこうということでしょう。

武田 共同体善のようなものですね。

野中 はい。それを現場のみんなで日常的かつ自由に話し合いながら、共通善を実現するために、お互いレベルアップしていきましょうと。最初はみんな遠慮していたけれど、だんだんフランクに意見が言い合えるようになってくるのだそうです。

アメリカの巨大企業であるGEがスタートアップ企業のようになろうとしているというのは、マネジメントスタイルが変化している象徴的な出来事だと思います。

理想の組織は「フラクタル型」

武田隆(以下、武田) 先ほどは、トップダウンとボトムアップ双方には弱点があり、その弱点を克服するマネジメント・スタイルとして、野中先生は中間管理職発信型の「ミドル・アップダウン」に着目されている、というお話を伺いました。

野中郁次郎(以下、野中) 組織的な知識創造においては、ミドルの存在が鍵を握っているというのが僕らの主張です。しかし、ミドル・アップダウンが有効に機能するためには、それを支える組織構造が必要になります。

武田 先生は『知識創造企業』の中で、ミドル・アップダウンに有効な組織構造として「ハイパーテキスト型組織」を提唱されていますね。

野中 ええ。以前は「ハイパーテキスト型組織」と言っていましたが、今は研究をさらに進め、フラクタル組織という概念にまとめています。

武田 それはどのようなものですか?

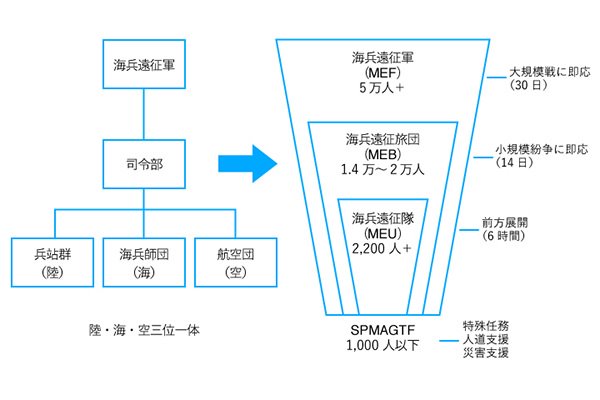

野中 フラクタル組織とは、部分と全体が相似の関係にあり、どこの部分をとっても全体を代表するように自律分散的に行動している組織のことです。は、アメリカ海兵隊のMAGTF(マグタフ)です。

注1)カッコ内の数字は戦場到達時間。

注2)SPMAGTFはSpecial PURPOSE MAGTFの略。

注3)2017年米軍総兵力134.7万、海兵隊18.4万、陸軍47.5万、海軍32.8万、空軍31.7万。

出所)U.S. Marine Corps (2000). Marine Corps Strategy 21, p.3.

野中 そもそもフラクタルとは、数学者ブノア・マンデルブロが提唱した幾何学の概念であり、全体を細分化していっても最初と同じ形が現れるという自己相似性を持ちます。一方、部分を合わせて全体をつくると、これまた部分と同じ形になる。いわば「入れ子構造」のようなものです。

武田 おもしろいですね。フラクタル組織の例としては、どのようなものがあるのでしょうか。

野中 代表例は、アメリカ海兵隊のMAGTF(マグタフ)です。

武田 アメリカ海兵隊と言えば、先の東日本大震災の際も「トモダチ作戦」で迅速な支援を行ったことが知られていますね。そのおかげで、仙台空港は本来であれば6ヵ月かかる復旧が3週間でできたと聞いたことがあります。

野中 ええ。通常、企業や軍隊の組織では、ピラミッド型のヒエラルキー(序列)で構成される官僚制階層組織の構造が多いです。これは、上からの指示命令をブレイクダウンして部分に分業化し、効率的に遂行することに適しています。

このようなトップダウン型の組織では、部分はあくまで全体の一部分にすぎません。これに対し、フラクタル組織では、一人ひとりが経営者の意識を持ち、どのレイヤー、レベルでも、自律的な判断と実行がなされます。

アメリカ海兵隊のMAGTFは海兵空陸任務部隊ですが、組織のどのレベルをとっても指令部、陸上部隊、航空部隊、兵站部隊を組み合わせた自己完結型の統合部隊です。これは世界に類を見ない組織構造です。

武田 組織のミドルが「トップとボトムの調整役」という範疇を超えて、ミニ組織のリーダーとして自律的に振る舞うわけですね。フラクタル組織が効力を発揮するのは、どのようなシーンなのでしょうか。

野中 軍事における戦い方には、「消耗戦」と「機動戦」があります。消耗戦は、圧倒的な軍事力と兵站力で、敵を壊滅状態に追い込みます。命令はトップダウンで、現場の自律性は要求されません。

野中 一方の機動戦は、迅速な意思決定と兵力の移動や集中によって、戦闘の主導権を握る戦い方です。中央より現場の状況判断や行動が優先されます。昨今のように軍事における俊敏さや臨機応変さを求められる状況では、機動的な戦い方こそが効果を発揮します。

この機動戦に適した組織が、自律分散的なネットワーク型組織であるMAGTFだったというわけです。

武田 “機動戦”が求められる状況は、軍隊に限らずビジネスにおいても当てはまりますね。

野中 そのとおりです。変化の激しい市場で生き抜かなければならない企業も、海兵隊のMAGTFのような、機動力を発揮できるフラクタル組織でこそイノベーションが起こせるのではないでしょうか。

アイデアの属人化はコラボレーションを妨げる

武田 フラクタル組織について伺えば伺うほど、時代や市場環境の変化に応じて組織もまた進化していくことの重要性を痛感します。

私どもも、組織づくりについては創業時から試行錯誤の連続でした。ビジネスにおいてインターネットの本質をモデル化しようと挑戦し続けてきたので、その試みの主体となる組織自体もインターネット的であるべきという思想に基づき、組織づくりをしてきたんです。

野中 そうだったのですね。「インターネット的な組織」というのはどういうものなのでしょうか。

武田 たとえば、インターネットを特徴づける概念のひとつに「シェア」というものがあります。この前提に立ってインターネット的な組織づくりをするにあたり、私たちが大切にしてきたのはまず、「アイデアを所有しない」という基本的な考え方です。

「このアイデアは◯◯さんの発案だ」というように、アイデアが属人化されてしまうとなかなかコラボレーションが進みません。

そこで我々は、メンバーを呼ぶときに「スリーコードネーム」を使っています。スリーコードネームとは、各自の名前を3文字のアルファベットで表したものです。私は「TAKEDA」なので、スリーコードネームは「TKD」という具合です。スポーツ選手の背番号のようなものだとイメージしていただくとわかりやすいでしょうか。

スリーコードネームで呼び合うときには、敬称はつけません。そうすることでヒエラルキーは弱くなりますが、「上司である」とか「誰と誰は仲が良い」といった属人性が排除され、タスクフォース型組織としては強化されます。

また、それぞれの“背番号”で呼び合うチームがひとつのゴールを目指して機動的に動くようになるため、誰かによって差し出されたアイデアも属人化することなく、目標達成のための手段として共有されやすくなるんです。

野中 なるほど、それはおもしろいですね。

武田 ほかにも、インターネットは巨大なデータベースであるというところにヒントを得て、社内の知識をアーカイブするための試みも行っています。社員全員がアクセスできる「DRAMA(ドラマ)」というオンライン上の仕組みでして、言ってみれば組織全体の集合知を構造化するためのシステムです。

DRAMAにはさまざまなコンテンツが紐付けられていて、「日報」もそのひとつです。日報というと一般的には業務報告のことを指すと思いますが、当社ではそれだけでなく、日々感じたこと、経験したことから、「長らく苦しんでいたこの課題をこうやって解決した」といったソリューションまでをオンライン上でリアルタイムに共有しています。

野中 ほう、それはいいですね。

武田 将来的には、会社の変遷やプロジェクトごとのヒストリーなどもこのDRAMAにアーカイブしていき、必要なときに検索すればすぐに皆が参照できるように可視化していきたいと思っています。

アメリカ海兵隊とベンチャー企業の共通点

野中 なるほど、それはおもしろい。

アメリカ海兵隊は、第2次世界大戦において従来の大艦巨砲主義を超える、水陸両用作戦を生み出しました。艦砲の力学ではなく、空力の力学が今後の戦いの肝となることを変化の好機ととらえ、逆転の発想で海兵隊の改革を試みたのがエリス少佐というリーダーです。

前進基地の防御ではなく、逆に奪取する攻撃的な「水陸両用作戦」こそが、海兵隊の新たな使命であり、陸軍、海軍と海兵隊を統合する新たな試みを行う作戦であることを提唱したのです。

それは、「海と空の軍事力で日本軍を打ち破る」という信条となり、海兵隊学校のプロジェクトが生まれ、教義やマニュアルを作成したのです。

武田 それで水陸両用の戦いができるようになったのですね。

野中 ええ、その発想がすごいですよね。海兵隊は、その後ガダルカナルや、タラワ島での戦闘を通じて、水陸両用作戦に関わる装備の開発・改良、マニュアルの改訂を行うなど、実践を通じて「海から陸へ」というコンセプトを洗練させていきました。

海兵隊は先に話したように、自律分散型組織なんですよ。それぞれが考えて動くことで、大きな目的を達成するわけです。

武田 自律分散システムというのは、インターネットにも通じます。

野中 そして伝統的な陸海空軍に比べると、海兵隊は“ベンチャー”だったんです。新しく人を集めなければいけないけれど、まだ得体が知れないから志願者もいない。だから、酒場で若者に声をかける、といったこともしていたそうです。

そういうメンバーをまとめて強い組織にするためには、自らの存在価値を証明するために絶えず「コンセプト」が必要だったんです。

武田 たしかに、ベンチャー企業と一緒ですね。人を束ねて強いチームをつくるためには、理念が必要です。

野中 そう、クオンという組織の話を聞いて、すごくコンセプチュアルだと思ったんですよ。

武田 ありがとうございます。それこそ学生ベンチャーのころは、夢やコンセプトを語る以外に、仲間もお金も集めるすべがなかったもので(笑)。

野中 知恵しかないんですよね(笑)。

武田 はい。知恵を出し合って協力しないと、組織がすぐに崩れてしまうんです。

野中 海兵隊も同じですよ。あれは“知的体育会系”なんだな(笑)。

共感に基づくコラボレーションで「知」は拡張していく

野中郁次郎(以下、野中) 認知心理学者のマイケル・トマセロが書いた『ヒトはなぜ協力するのか』という本があります。トマセロはこの本の中で、人間が他の動物と本質的に違うのは、コラボレーションできるかどうかだと結論付けている

チームを組む、すなわちコーポレートすることは、チンパンジーでもやるんですよ。そのほうが餌を採りやすいですから。でも、ひとたび採ったら我先にと餌を食べようとする。つまり、コーポレートはできてもコラボレーションはできないんですよ。

武田隆(以下、武田) その違いは大きいですね。私どもはなけなしのパンを分け合うような集団“カンパーニャ”(カンパニーの語源)から始まった組織ですから、コラボレーションの大切さを身にしみて経験してきました。

人間1人ひとりは弱い存在でも、もし「こいつは裏切らない」と心の底から信頼できる仲間がいれば、互いに背中を合わせて戦うことができるため、そのぶん戦力も高まります。しかしコラボレーションができないとなると、メンバーに背中を預けるなんて、とてもではありませんが怖くてできませんね。

先ほども少し触れさせていただいたように、私どもは「真にインターネット的な組織」を目指して組織づくりをしてきました。インターネットの本質はコラボレーションにあると考えているので、とにかくあらゆるシーンで共創し、創発を促すことを非常に大切にしてきました(コラボレーションと創発の意味合いについては、國領二郎氏との対談参照)。

当社には「コラボレーション20%ルール」というものがあります。全業務のうち2割はコラボレーションのためのディスカッションにあてるというルールでして、業務が忙しかろうと事業計画が苦しくなろうと、このコラボレーション20%ルールだけは死守してきました。

野中 おもしろいですね。続けていけば、コラボレーションすることがカルチャーになっていきますよね。

武田 はい。コラボレーションの文化をさらに強化するため、「コラボレーションメソッド」というものをつくりました。

社員がそれぞれのプロジェクトで成果を創出するために必要な事柄を、「RESPECT」「INTEREST」「OPEN」「PRESENT」「COMMIT」「CREATIVE」「COLLABORATION」という7つの項目にまとめました。それぞれ「問題のある状況」「根底にある原因」「解決策」「訪れる理想の状況」を考え、文章に落とし込んだのです。

活用方法としては、それぞれの項目について、先輩後輩や上司部下の区別なく、社員同士で話し合う機会を設けています。

野中 1つひとつの項目は、どうやって出てきたんですか?

武田 以前、コラボレーションが苦手で、なかなかうまくできない社員が何人かいたんです。その人たち同士で「どうして自分たちはコラボレーションができないのか」ということを話し合い、形式知化していきました。

野中 最初に現実的な問題があったわけですね。しかし、「CREATIVE」の解決策は「あきらめず未来へ前向きに試行錯誤する」ですか。これは僕らの考える実践知、“フロネシス”に近い考え方です。1つひとつの課題や解決方法が的確に表現されていて、すごいですね。

武田 ありがとうございます。

インターネットが起点でも最後は人間に行き着く

野中 結局のところ、創造の原点となる相互主観性も、コラボレーションができないと生まれません。

相互主観性の確立に始まり、実践のなかでそれを習慣化していく。その習慣化をリードするのが、フロネシス(実践知)を持ったフロネティック・リーダーです。

究極的には、リーダーの実践知をメンバーに伝承して、全員が自律的に動ける組織になるのが理想です。自律分散リーダーシップを育成するということですね。

武田 全員がリーダーになっていくのですね。

野中 また、コラボレーションはSECIモデルにも必要なものです。SECIモデルでは暗黙知から形式知、形式知から暗黙知への変換を行います。

この2つの知は二分するようなものではなく、グラデーションになっている。そのグラデーションは、状況に応じて絶えず動いているわけです。ですから、二元論で対立するのではなく、コラボレーションしないと知が膨らまないのです。

武田 「白か黒か」という二元論では、知識創造のスパイラルは回らないのですね。

野中 我々は「共感が大切だ」と考えて知識創造のSECIモデルを構築していきましたが、共感はコラボレーションをするうえでも欠かせないものなんですよね。

武田 私たちはインターネットの本質を突き詰めていった結果、コラボレーションにたどりつきました。野中先生は知識創造のスパイラルが回るために鍵となるものを解き明かしていった結果、コラボレーションが不可欠だと実感されたのですね。

野中 僕は、インターネットにはあまり詳しくなくて、デジタルというとどこか機械的な印象を持っていたんです。でもインターネットを起点に考えても、最後はえらく人間的な結論にたどり着くものなんですね。

武田 本当にそうですね(笑)。この度は先生の胸をお借りして、私どもの組織について改めて見つめ直すことができました。この対談の記録は100年後の社員のためにアーカイブしようと思っています。

貴重な機会をいただき、本当にありがとうございました。

野中郁次郎(のなか・いくじろう)1935年(昭和10年)、東京に生まれる。早稲田大学政治経済学部卒業。富士電機製造株式会社勤務ののち、カリフォルニア大学経営大学院(バークレー校)にてPh.D.取得。南山大学経営学部教授、防衛大学校社会科学教室教授、北陸先端科学技術大学院大学教授、一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授などを歴任。一橋大学名誉教授。著書に『組織と市場』(千倉書房、1974年。増補新装版、2014年)、『失敗の本質』(共著、ダイヤモンド社、1984年。中公文庫、 1991年)、『知識創造の経営』(日本経済新聞社、1990年)、『アメリカ海兵隊』(中公新書、1995年)、『知識創造の経営のプリンシプル』(共著、東洋経済新報社、2012年)、『戦略論の名著』(編著、中公新書、2013年)、『実践 ソーシャルイノベーション』(共著、千倉書房、2014年)、『全員経営』(共著、日本経済新聞社、2015年)、『知的機動カの本質』(中央公論社、 2017年)、『日本の企業家7 本田宗一郎 夢を追い続けた知的パーパリアン』(PHP経営叢書、2017年)などがある。