「おいしい」をゼロから生み出す開拓者

エスビー食品株式会社

<ゲスト>広報・IR室 室長 中島康介さん

※2023年 収録

100年前、魔法の粉と言われたカレー粉の原料を解明し日本のカレー文化を発展させたエスビー食品。

美味求真を貫きスパイスとハーブでおいしさの可能性を広げます。

知花 日本の香辛料市場を牽引してきたエスビー食品が日本初の国産カレー粉の製造に成功してから2023年でちょうど100年。まずは、会社の成り立ちを教えてください。

中島 創業者・山崎峯次郎は17歳で埼玉県から上京し、ソース屋で働き始めたのですが、営業先の洋食屋でカレーライスに出合います。衝撃的なおいしさに驚いて、自分で国産のカレー粉をつくろうと決心します。そして1923年、ついに日本初の国産カレー粉の製造に成功し、浅草にエスビー食品の前身となる日賀志屋を創業したのが始まりです。山崎がまだ20歳の頃です。

武田 「おいしい」で終わらず、自分でつくるバイタリティが素晴らしいですね。

中島 当時、カレー粉はまだ家庭には浸透していなくて、何でつくられているかわからない魔法の粉のようなものでした。どうしてこんなにいい香りがしておいしい味ができるのか、調べずにはいられなかったのでしょうね。

魔法の粉の解明に没頭し、警察沙汰に!

武田 魔法の粉の謎に迫るのは大変だったのではないでしょうか。

中島 そうですね。カレー粉はイギリスの会社から舶来品として日本に入ってきたのですが、食品表示法が整備されていない時代でしたので原材料表示が一切ありませんでした。そんな中でカレー粉をつくろうとしたのですから初めは行き詰まったんですが、あるとき偶然、生薬にもなるウイキョウ(フェンネル)という植物がカレー粉に使われていることを発見したそうです。それで、カレー粉のほかの原料も生薬の中に存在するのではないかという仮説を立てて、漢方屋でいろいろと買い込んで比較し、1つひとつ解明していきました。

知花 カレー粉に使われているスパイスってたくさんありますよね。それを1つひとつ?

中島 はい。30数種類以上あると言われていて、配合比率まで考えると、完成にたどり着くまで無数の道があるわけです。それを自分の鼻だけを頼りに……。

武田 匂いを嗅ぎすぎて鼻がだんだん利かなくなってきそうですね。

中島 本当にそうだったみたいです。そこで創業者は、1日に何度も銭湯に行って、嗅覚をリセットしました。でも、銭湯と家を往復する道すがら、もしかすると調合していた粉からカレー粉の香りが漂ってくるかもしれないと思って、自宅周辺をくんくんと嗅ぎまわっていたそうです。

知花 あやしい人だと思われそう(笑)。

中島 近所の人から「おかしくなっちゃったんじゃないか」と思われて、警察沙汰になったという話も残っています。

武田 創業者のカレー粉への情熱が伝わってきます(笑)。

中島 ほかにもこんなエピソードがあります。なかなかカレー粉の香りにたどり着かず悩んでいた1922年の年末、大掃除をしている時に、これまで試作したカレー粉の山を1つずつ廃棄していたら、1つの缶から思っていたカレーの香りがぷーんと漂ってきたそうです。そこで「熟成が必要なんだ!」と気づきました。原料を混ぜるだけではダメで、一定期間寝かせることでスパイスの香りがうまく混ざり合い、カレー粉という香りになる。そのメカニズムを大掃除で偶然発見して、ようやく国産カレー粉の原型が生まれました。

輸入ストップで日の目を見た国産カレー粉

知花 奇跡が重なって生まれたんですね。国産カレー粉は人気が出ましたか?

中島 当時すでに、イギリスから入ってきていたカレー粉をベースにして、ミカンの皮とかウコン粉を混ぜた商品が、日本オリジナルとしていくつも販売されていました。それだけカレーは人々を魅了する食べ物だったということだと思います。そんな中、輸入品に偽造品が見つかりました。そういうことって雨後の筍なので、一斉にあぶり出すために全国的に輸入品販売が禁止されたことがありました。

武田 輸入品のカレー粉にいろいろと混ぜていた商品は、輸入が止まったらつくれなくなるから、国産ものしか市場に出なくなりますね。

中島 おっしゃる通りです。そうして国産もおいしいと認められて、日賀志屋のカレー粉が一気に日本に広がっていきました。

知花 山崎峯次郎さんは、創業当時、どんな思いで事業をされていたのですか。

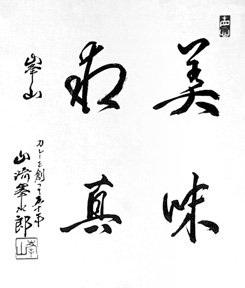

中島 創業者の理念で「美味求真」という言葉があります。お客様に喜んでいただくために、ただひたすら真っすぐに本物のおいしさを追い求める。今もエスビー食品に脈々と受け継がれているDNAです。

戦後、復興への願いを赤缶に込めて

知花 長い歴史の中で転機になる出来事は、どんなことでしょうか。

中島 赤缶カレー粉が誕生したことですね。誕生までにいろいろなストーリーがありましたから。赤缶が誕生する前、1930年代には家庭用カレー粉「ヒドリ印カレー粉」や白い缶に入れた本格的なカレー粉、通称白缶を発売していたのですが、第2次世界大戦前から戦時中にかけて、スパイスの輸入が難しくなりました。そこで当時、カレー業界団体の代表をしていた創業者は私財を投じて国内でスパイスの栽培を始めます。

武田 今度は原料からつくることにしたのですね。すごいですね。

中島 はい。埼玉県の農家に協力をあおいで、クミン、コリアンダー、フェネグリーグなどの栽培にチャレンジし3年かけて成功させました。1944年には180トンもの原料が収穫でき、全国のカレー組合に分けて業界の衰退を食い止めました。

知花 カレー粉に使っていたスパイスを全部日本でつくることができたんですか?

中島 スパイスになる植物は温暖な場所を好むので、気候や土壌が合わないものもあって、どうしてもクミンだけは栽培ができなかったんです。創業者は自分を信じてクミン栽培にチャレンジしてくれた農家さんに補償金を支払ったという記録も残っています。

武田 日本のカレーは、エスビー食品さんが守ってこられたんですね。

中島 そのことを今も私たちは胸に刻んでいます。

知花 その後、どのように赤缶誕生につながるのでしょうか?

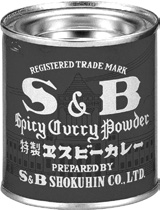

中島 戦後、スパイスの輸入が再開され、創業以来培ってきたノウハウや原料栽培で得た知識と経験の集大成として、赤缶を完成させました。厳しい戦時中を経て、やっと納得いくカレー粉が完成したということです。その自信と、敗戦からの復興の願いも込めて、力強い赤色にしたと聞いています。

知花 赤缶が誕生したのが1950年なので、終戦から数年経った頃ですね。今手元に赤缶がありますが、パッケージのロゴの背景にうっすら描かれている建物は何ですか?

中島 これ、国会議事堂をモチーフにしているんです。1936年に竣工した、当時最先端と言われていた日本を代表する建物で、創業者は憧れを抱いていました。赤缶も日本を代表する商品になるようにという思いを込めてデザインに忍ばせたと聞いています。ちなみに当社の板橋スパイスセンターにも1947年頃、入り口正面に国会議事堂を模した建物をつくっています。近所からは「板橋の国会議事堂」なんて呼ばれて親しまれていました。

知花 工場にも国会議事堂を!

武田 徹底していますね。赤缶って、日本国内で製造されていてパッケージの絵柄は国会議事堂だけど、異国の雰囲気もあるのが不思議です。

中島 このデザインは完成度が高くて、現代の私たちもなかなかこの境地には達することができないですね。ですから、誕生以来ずっとこのデザインです。

武田 レシピはどうですか?

中島 レシピもまったく変えていません。7割近くのシェアをいただいていますので簡単には変えられないんです。

武田 変えると日本中のカレーの味が変わってしまいますね。

中島 はい。この赤缶のレシピは、当社の社員数人しか知りません。極秘中の極秘なんです。

知花 レシピを伝授される社員はどのようにして選ばれるのですか?

中島 商品開発担当で、かつベーシックな香辛料の研究開発を行う、ごく限られた社員です。工場の入り口もセキュリティー対策が大変厳しくされています。

知花 レシピはエスビー食品の宝物なんですね。

創業者の山崎峯次郎が書いた「美味求真」の言葉は、今も受け継がれるエスビー食品の企業マインド。

創業者の山崎峯次郎が書いた「美味求真」の言葉は、今も受け継がれるエスビー食品の企業マインド。

戦後、復興への願いを込めて生まれた赤缶。レシピもパッケージもずっと変わらない日本のカレーのスタンダード。

戦後、復興への願いを込めて生まれた赤缶。レシピもパッケージもずっと変わらない日本のカレーのスタンダード。

200種類近く展開する「SPICE&HERB」シリーズ。2006年には機能とデザインが高く評価され、グッドデザイン賞も受賞。

200種類近く展開する「SPICE&HERB」シリーズ。2006年には機能とデザインが高く評価され、グッドデザイン賞も受賞。

1947年頃の板橋スパイスセンターの入り口。創業者が憧れた国会議事堂を模して竣工。赤缶のロゴ背景にも国会議事堂をモチーフとしたイラストが描かれている。

1947年頃の板橋スパイスセンターの入り口。創業者が憧れた国会議事堂を模して竣工。赤缶のロゴ背景にも国会議事堂をモチーフとしたイラストが描かれている。

忍野試験農場ではエスビー食品の原点であるスパイスやハーブの栽培研究が行われており、わさびを使った水分の少ない環境下でも栽培ができる特許栽培技術「Moisculture(モイスカルチャー)」の実証実験も行っている。

忍野試験農場ではエスビー食品の原点であるスパイスやハーブの栽培研究が行われており、わさびを使った水分の少ない環境下でも栽培ができる特許栽培技術「Moisculture(モイスカルチャー)」の実証実験も行っている。

他社のお悩みをスパイスで解決する技術系営業職

知花 中島康介さんは理系の大学院出身で、2003年にエスビー食品に入社されました。理系なのに技術職ではなく、業務用の営業部門に配属されたそうですね。

中島 当時、技術系で営業ができるセールスエンジニアを養成しようとしていて。初めは技術職の採用試験を受けていたのですが、2次面接でしゃべり過ぎてしまいまして、理系でこんなに話せるのは珍しいということでセールスエンジニアとして働くことになりました。

知花 一般的な営業職とセールスエンジニアでは、どんな点が違うんですか?

中島 完成された商品をスーパーや問屋に卸して販売するというのが、皆さんがイメージする一般的な営業だと思います。一方でセールスエンジニアは、他社の商品開発に深く関わっていきます。ほかの食品メーカーの開発の方々からお悩みを聞いて、我々のスパイスを使って解決する方法を提案するという、御用聞きのような仕事ですね。

知花 お悩み解決の例を教えていただけますか?

中島 例えば、畜肉メーカーが「鶏肉の香草パン粉焼きを開発したいけれど、どんな香草を使えばいいかわからない」という悩みを持っていたとします。我々はハーブやスパイスのプロとして畜肉メーカーの研究開発の方に、「この鶏肉ならこのハーブ・スパイスを使って、こういった配合にするといいですよ」とアドバイスをさせていただきます。生のお肉にハーブやスパイスをかけるだけだと、放置すると微生物が増えるという課題があるんですが、当社独自の菌数を減らした低菌スパイスをブレンドするなど、さまざまなご提案をしています。

武田 スパイスとハーブが求められるところっていろいろとありそうですね。

中島 カップラーメンのスープや薬味の小さな袋とか、ソーセージとか。ソーセージの「セージ」ってハーブのセージなんですよ。いろいろなところにスパイスやハーブが使われているので、求められればどこへでも出向いて、技術の力で課題を解決してお客様に喜んでいただきたいと思っています。

知花 中島さんは、もともと食品業界を希望されていたんですか?

中島 はい。私の父がお醤油メーカーで商品開発をしていたんです。小さい頃、よく試作品を食べさせてくれて。「おまえはどう思う?」って聞かれることもあってすごく楽しかったんです。その経験から中学2年生頃に将来は食品メーカーに入ると決めました。

知花 早いですね! スパイスとハーブの業界を選んだのはなぜですか?

中島 将来性があると思ったんです。日本は世界に比べてスパイス・ハーブの使用量が少ないのですが、さまざまな商品に活用できて、発展性を感じました。入社当時は父の会社と取り引きがなかったので、父のいる研究チームに営業しに行きました。父と名刺交換もして、「どうも、中島です」「中島です」という感じで(笑)。

武田 なんだか心温まりますね。

中島 当社の商品にチューブわさびがありますが、醤油とわさびで「わさび醤油」ができるように、会議室という小皿の上で親子が一緒になれたかなと思います。

知花 お上手!さすが、営業職で採用されたわけですね。お仕事をされていて創業者のDNAを感じる出来事はありましたか?

中島 セールスエンジニアをした後、家庭用の商品開発部門に10年間いたんですが、家庭用の商品企画って世の中にないものをゼロからつくり出すのですごく大変でした。創業者がカレー粉をゼロからつくったこととスケールは違いますが、同じように産みの苦しみを味わう中で、創業者のDNAを感じていましたね。

「自然としあわせ」、どちらも守ることを使命に

知花 エスビー食品が、今、特に力を入れていることはどんなことですか?

中島 創業100周年を迎えて、改めて多くのお客様やステークホルダーの皆様に感謝し、未来に向けた思いを知っていただくこと。もう一つは、持続可能な事業の構築です。そもそもスパイスとハーブは全て植物。光合成をして、日光を浴びて、CO2を吸収する。つまりスパイスとハーブへの需要が伸びれば伸びるほど栽培量が増え、地球上に植物が増えてCO2が吸収される。私たちの事業はサステナブルな社会につながるんだと自覚して事業を拡大し、収益をきちんと農家さんに還元することでスパイスの栽培量を増やし、またCO2が吸収される。この好循環を強固にしたいです。

知花 スパイスって、私たちの体にもいいものですしね。

中島 実は今、健康で安心できる食品を世界に発信していくために、スパイスの健康効果についての研究にも注力しています。昨今は気候変動による自然災害がスパイス産地を襲っています。被害を食い止めるべく私たちも取り組みを始めたところで、例えば、超省資源栽培の研究開発を行っています。

知花 超省資源栽培?

中島 はい。2030年には人口増加などで水が必要量に対して40%不足すると言われています。こうした水資源の危機に備えて、植物を通常の10分の1の水量で生育させる技術を研究して、わさびの栽培でテストをしているところです。それから、海外事業にも力を入れているところでして。

武田 ジャパニーズカレー、世界で人気ですもんね。

中島 まさに日本で育まれたカレー文化を、今度は世界へ発信していこうと。ロンドンなんかでは、多くのレストランでジャパニーズカレーが提供されています。カレーは、タイだとココナッツミルクが入っていたり、スリランカだと野菜が多めに入っていたりと土地によって個性がある。ジャパニーズカレーは、日本のおいしいお米と合うようにとろりとしたカレーソースで、ジャガイモ、タマネギ、ニンジンなどが入っていますよね。

知花 なるほど、お米に合うように日本のカレーは進化してきたということなんですね。

中島 おもしろいことにイギリスではカツが乗ってなくてもカツカレーと呼ばれていて。イギリスの日本食レストランがカツを乗せたカレーを出して大ヒットしたことで日本のカレーが人気となり、カツカレーがジャパニーズカレーの総称だと勘違いされたようです。

知花 では、最後の質問です。100年後、エスビー食品はどんな会社になっているでしょう。

中島 持続可能な社会を実現するには、暮らしの快適さと自然環境保全の両輪で進まなければなりません。当社の理念「食卓に、自然としあわせを。」は、まさに自然環境と共存しながら食卓を豊かにし、人々を幸せにしていくということ。この理念をいつも心にとめて事業を展開していってほしいなと思います。100年後のカレーは、もしかしたら口から食べていないかもしれませんね(笑)。未来の人がどのように栄養を摂取するかわかりませんが、おいしさを感じるのは脳ですので、舌ではなく脳にアプローチする商品なんかができているかもしれません。未来の可能性は無限大です。

会社情報

エスビー食品株式会社

ゲスト

中島 康介(なかじま・こうすけ)

2003年に理系大学院卒業後、 エスビー食品株式会社入社。最初はセールスエンジニアとして業務用の営業部門に配属。その後、家庭用商品開発などに従事したのち、広報・IR室 室長に就任。