社員もブランドも食でつながる家族

日本ハム株式会社

<ゲスト>加工事業本部営業統括部マーケティング推進部長兼新市場創造部長 小村勝さん

※2019年収録

小さな町工場からスタートし、球団を持つ食肉業界最大手に成長。

従業員や球団の選手まで「家族」と考え、時代に合わせた挑戦を行い、「食べる喜び」を提供し続けています。

知花 日本ハムといえば、ハム・ソーセージなど食肉業界の最大手です。2019年は創業77年だそうですが、まずは日本ハムの成り立ちを教えていただけますか?

小さな町工場から逆境を乗り越えて

小村 日本ハムの創業者は大社義規。大きな社と書いて、「おおこそ」と読みます。1942(昭和17)年に、徳島県のごく普通の家の片隅で、30坪ほどの小さな食肉工場をはじめたのがスタートになります。従業員7人ほどでコツコツとやっていたようです。

知花 そんな小さな町工場に最初に訪れた転機とは?

小村 1963年、和歌山県で同じハムの仕事をされていた鳥清ハムさんと合併し、社名を日本ハムに改めました。両社の社員から社名を募集して、日本ハムという名前が出てきたそうです。徳島と和歌山から突然「日本」ハムと大きく出たわけですが、志としてはやっぱり日本を代表する企業にしたいっていう想いがあったようです。

知花 その志が実現したわけですね。今や球団をお持ちの大企業です。当時は他にライバル企業とかいたんですか。

小村 先行されていたのは、鎌倉ハムなんですが、実は今はニッポンハムグループに入っています。鎌倉ハムの経営が厳しくなった時に、創業者の大社が「一緒にやりましょう」と手を差し伸べたんですね。

武田 鎌倉ハムは今もブランドが残っていますよね。

小村 残っています。しっかりとリスペクトして残すべきなんだという大社の想いからです。普通なら合併して工場もまとめてしまうところをそのまま残して、当時の経営者、従業員もそのまま雇用し続けてきたと聞いています。

武田 なんという懐の深さ。創業者の大社さんはどんな方だったんですか。

小村 僕らの年代は、まだ創業者と仕事をすることがあったんですが、当時若かった僕らからしたら、親父みたいな感じですね。「どや、元気にやっとるか?」みたいに声を掛けてくださっていましたが、ふっくらしていて、いかにもおいしいハムをつくっていそうな、笑顔が素敵な人でした。でもその実、ものすごく努力家だったと聞いています。いろんな本などに「逆境こそわが道なり」という言葉を残していて、社員にも常に「しんどいときこそ、前を向いて挑戦するんや」みたいなことを言っていました。

知花 大社さんのキャリアの途中には戦争もありましたよね。ご苦労が多かったんでしょうか。

小村 そうですね。戦争に行って帰ってきた時には食肉業界も変化してしまって、国策で配給制になり、原料を手配することさえままならなかったとか。その後も会社ですので当然波があって、しんどい時もあったようですが、「逆境こそわが道なり」で、パワーに変えてやってきたと聞いております。実は球団を買った時、ものすごく不景気で、商売がうまくいかない時だったそうです。銀行、また社内でも役員の一部に反対論があったそうですが、「こんな時こそ従業員が集うようなチームが欲しいんだ。世の中に日本ハムという名前を知ってもらうんだ」と買収をしたのだとか。

知花 かっこいいですね。企業のトップとして、ものすごい決断です。

小村 すごいなと思うのは、日本のプロ野球のオーナーとして唯一殿堂入りしているんですよね。日本一野球を愛したオーナーということで。実はお酒が好きな人だったんですが、野球の試合を見ている時には一切ビールを飲まない。選手が頑張っているのにビールを飲めるかって。一緒に行った社員も飲ませてくれないという。

知花 熱い!本当に野球を愛していらっしゃったんですね。

スーパーで売れるための戦略が成功

知花 77年の長い歴史の中で一番の転機を挙げるとしたらどんなことですか?

小村 関西に進出して市場を広げて、新しい売り場へ対応していったことでしょうか。もともとお肉屋さんが主力でしたが、スーパーマーケットがどんどん進出してきて、ハム・ソーセージのマーケットが大きく変わっていきました。

武田 そういう変化に適応していったということですか?

小村 そうですね。それまでは、ハムやベーコンもまるいまま、大きいままでお肉屋さんに卸して、それをお肉屋さんのスライサーでスライスして量り売りしていました。それを、スーパーマーケットが出てきてから、袋入りにして卸すようにしたわけですね。我々は「コンシューマーパック」って呼んでいますが、今のシャウエッセンの原点と言える袋入りのソーセージ。これが広がっていって、よりお客さまが買いやすくなりました。

知花 そこで1966年に登場したのが?

小村 ウイニーですね。コマーシャルをガンガン流して、ウイニー坊やっていうかわいいキャラクターがいるんですけれど、僕と同い年なんですよ。向こうは坊やのままで、こっちはおじさんになりましたが(笑)。

知花 当時はウィンナーブームだったそうですね。

小村 はい、ウイニーっていう名前を付けて売ったのも、コマーシャルを流したっていうのも画期的な展開でした。それまで「鎌倉ハム」とか「日本ハム」とか社名がイコール商品名で、カテゴリーでいうと、「ロース」とか「ベーコン」とか「ボンレスハム」とか、そういう呼び方がほとんどだったのを、「ウイニー」という固有名詞、ブランド名を付けて売り出した結果、むちゃむちゃ売れた。当時営業をしていた先輩からは、スーパーに納品すれば飛ぶように売れたと聞いています。

知花 その後も新しい試みをなさっていますよ。

小村 大村崑さんを起用した「コンちゃんソーセージ」という、今のキャラクターソーセージの走りなんですけれど、中にシールを入れたり、これもコマーシャルをどんどん流したりして、いろいろなスーパーに置いていただきました。今となって考えれば、営業戦略に長けていたのかなと思います。要はコマーシャルを流すことで「あのソーセージどこにあるの?」ってお客さまに聞かれるので、スーパーも置かざるを得なくなったわけです。

最初はうけなかったシャウエッセン

知花 商品開発を進めていく中でさらに転機となった商品があるんですよね?

小村 1985年発売のシャウエッセンですね。これが、ウイニーと違って、最初は全然売れなかったと聞いています。

知花 そうなんですか?今や誰もが知る看板商品ですが。

小村 やはり少しお値段が高いというのと、この頃は、皮なしタイプのウイニーとかケーシングを剥いて食べるタイプのコンちゃんソーセージが主流でした。シャウエッセンは、天然腸の中にあらびき肉を詰めたドイツ製法の商品で、当時の日本ではあまりなかったんです。

武田 どういう戦略で出されたものなんですか?

小村 コンちゃんソーセージは子どもさん用、ウイニーはお弁当用として出していたんですが、消費をもっと広げるために、夕食として食べてもらえるような本格的なソーセージをつくりたいと。当時の開発者がドイツに何回も渡って技術を学び、日本版の本格ソーセージをつくったんですが……。

知花 受け入れられなかったんですね。

小村 今となっては笑い話なんですけど「皮が残ってる」と言われまして。皮がそのまま食べられるということも、わかってもらえなかった。

知花 食べたことのない味と食感だから。

小村 そうなんですよ。そこで、そうした「皮が口に残る」というお客さまからの声を、逆転の発想で出していくことにしたんですね。「美味なるものには音がある」というキャッチコピーで、コマーシャルをどんどん流して、皮がパリッとはじける「パリッとおいしいシャウエッセン」というのを伝える。さらに、当時ソーセージの調理方法には一切なかったボイル、茹でるっていう調理方法を提案してパリッと感をさらに出していこうと。それが徐々に広まっていって、大変な売り上げをあげるようになりました。

武田 日本の食文化に定着していったわけですもんね。

小村 そうですね。少なくともスーパーではシャウエッセンが牽引したと思います。今スーパーで見るソーセージのパッケージを、我々は巾着と呼ぶんですけれど、だいたい上がキュッと縛られている。パッケージも「ソーセージの形」として定番になったのかなと。そんなシャウエッセンが、2019年2月で発売35年目となったのですが、やはりロングセラー商品として長く売っていると、お客さまの年齢層が少しずつ上がってくるんですね。マーケットデータを見てみると、ヘビーユーザーの6割が50歳以上の方でした。そこで、若い層のお客さまにアピールする取り組みをさせていただいています。

武田 伝統を守りつつも、新しいことにチャレンジしていくということですか。

小村 シャウエッセンというブランドに対して、我々現職の社員もそうなんですが、OBの先輩方もかなりの思い入れがあります。例えば、社内の不文律の中で「焼くべからず切るべからず」っていうのがあったんですね。

武田 あのパリッと皮を破ってくるジューシーさがシャウエッセンだから。

小村 はい。だから焼くと焦げ目がついてしまう、切るとパリッといわない。音とボイルは守り続けろというのが、広告宣伝の中ではもう絶対的な条件だったんです。

武田 これを変えることは、先輩方だって許さない。大きなチャレンジですね。

小村 かなりの挑戦と言いますか、実は発売後もお叱りを受けたんですが……。新提案の一つ目は、発売35年目にして初めての新フレーバー「ホットチリ」を出したことです。

知花 なんか意外です。違うフレーバーが初っていう。

小村 社内ではつくっていましたが、世には出てこなかったんです。

武田 今回、社内の殻を破って市場に出られたのはどうしてでしょうか?

小村 一つは、去年の4月から加工事業本部が、「既成概念からの脱却をする」という大きなスローガンを掲げて、これはダメ、あれはダメっていうのを一切無くして、やれる挑戦を全部やっていこうと動いていました。新フレーバーの希望はお客さまやスーパーのバイヤーさんからもいろいろとあったんですね。まずはそれをやってみようと。ただ、闇雲にやってもいろいろと反対があるので、35年目というのを枕詞にして「記念商品としてやらせてください」という流れで発売にこぎつけることができました。

1942年徳島に食肉加工場を創設。小さな町工場からのスタートだった(写真は1955年頃)。

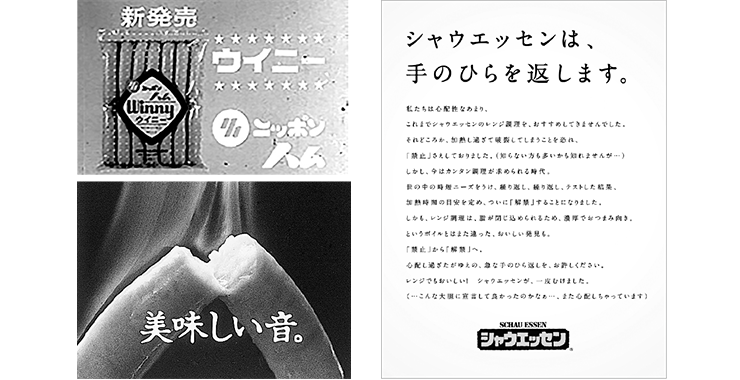

左上/1966年、「ウイニー」発売。CMの効果もあり爆発的ヒットとなった。

左下/1985年に「シャウエッセン」を発売。「美味なるものには音がある」というキャッチコピーとともにパリッと皮を破るジューシーさを訴求し続けてきた。

右/「シャウエッセン」35年目で販売したホットチリ味。これまで禁止していた電子レンジ調理をOKに「手のひら返し」したことで話題を集めた。

手のひらを返してレンジOK

知花 その新商品。今日は私どもの手元にもございますよ。

小村 ぜひ召し上がってください。

知花 食レポです、武田さん。お願いいたします。

武田 いただきます。(パリッ)

知花 いい音!

小村 「美味なるものには音がある」ですね。実は今召し上がっていただいたのが、今回二つ目の新提案になるんですが、電子レンジOKということで。

知花 レンチンができるんですか?

小村 実は旧パッケージの商品を見ると電子レンジのマークの上に×って書かれているんですね。他のメーカーさんのソーセージは○って書いてあるんですけど、シャウエッセンだけは35年間電子レンジは止めてくださいとしていました。電子レンジを使うと、破裂することもあるし、やっぱりボイル、茹でて食べていただくことが一番いいんだということだったんですが、今回ホットチリを出すと同時に、電子レンジOKにしました。

知花 そうなんですか。

小村 今時、シャウエッセンのためだけに、いちいちお湯を沸かして食べるかなとか、洗い物はどうなるのかなと思うと……。

知花 レンジを使った時短料理って今主婦の間では大人気ですから、大助かりですね。

小村 ボイルで食べてくれ、レンジはダメですというところから、レンジOKにしたのを「手のひらを返します」というワードを使って、今までダメって言っていたのにすみません、という広告を、ホームページでやらせていただきました。

知花 この手のひらを返しますということを告知されたところに、日本ハムの真っ直ぐさというか、今までの歴史が詰まっている感じがします。

小村 日本ハムには、「NI」、Nipponham Group Identityという、ニッポンハムグループのあるべき姿を体系的に示したものがあるんですが、創業者が存命中に「日本ハムの考え方を私がいなくなってもずっと残すんだ」とつくったものです。

武田 大社さんの想いですね。「NI」について教えていただけますか?

日本ハムの社員は「家族」

小村 企業理念として、「わが社は、『食べる喜び』を基本のテーマとし、時代を画する文化を創造し、社会に貢献する」という創業時の大社の想いが最初に綴られています。それから、「わが社は、従業員が真の幸せと生き甲斐を求める場として存在する」と続きます。実はこの記載の順番でもめたそうなんです。大社は「従業員を先にするべきだ」と。創業者らしいエピソードですよね。

知花 そうか。苦しい時に球団をお買いになったのも、社員のためでしたものね。

小村 そうです。いつも従業員を第一に考えていました。社員が「日本ハムに入社した」と言ったらお父さん・お母さんに喜んでもらえるように、社名の知名度を上げたいんだ、って。

武田 「人に学び、人を育て、人によって育てられる」って、経営理念に育てるという言葉がたくさん出てきますが、ハムを食べて子どもも育つわけじゃないですか。大社さんは「育てる」ことに熱心でいらしたんですね。

小村 はい。日本ハムは家族のように人を育てていくんだ、とよく言っていました。

知花 「家族」ですか。最初は7人だったのに。すごく大きな家族になりましたね。

武田 小さな工場から大きな志を持って事業を始めて、実際、合併を繰り返して会社が大きくなっても、新たな従業員にも同じように愛を注ぎ続けた。壮大な家族愛ですね。

小村 そこはやっぱり、親父みたいな創業者の雰囲気が、風土として残っていると思います。

知花 最後に皆さんに伺っている質問なんですが、100年後の未来、日本ハムはどんな会社になっていると思いますか?または、どんな会社になっていてほしいと思いますか?

小村 100年後、食の事情がどうなっていても、創業者が最初につくった想いと同じように、食を通して社会に貢献して、皆さんを元気にするようなご提案をしていきたいと思います。例えば、お肉がなくなっているかもしれない。それでもそれに代わるものを開発したりとかですね、とにかく食べることに対して、しっかり貢献できるような企業になっていてほしいなという風に思っています。

知花 「食べる喜び」ですね。小村それと、従業員が真の幸せと生きがいを求める場として、イキイキと働いていてほしい。NIそのままですが、それは100年後も変わって欲しくないなというふうに思います。

会社情報

日本ハム株式会社