時代を超えて守り抜く「のど専門薬」

株式会社龍角散

<ゲスト>代表取締役社長 藤井隆太さん

※2023年 収録

江戸時代、ぜんそくに苦しむ藩主のため龍角散を創薬。のど薬一筋の歴史に寄せられた愛用者からの信頼を自信に、大胆に舵を切り、経営危機からV字回復を遂げました。

知花 「ゴホン!といえば龍角散」。有名なキャッチコピーですね。のどの不快感や痛みを和らげる市販薬、龍角散ブランドを中心に展開しているのが製薬会社・龍角散です。まずは成り立ちを教えていただけますか?

藤井 初代は藤井玄淵(げんえん)という人で、代々秋田藩の藩主・佐竹家の典医をしていました。玄淵が藩薬として創薬、子の玄信が蘭学で学んだ知識から漢方処方に西洋生薬を取り入れて改良したものが「龍角散」の原型で、家伝薬として伝えられてきました。3代目の藤井正亭治(しょうていじ)が、当時の藩主、佐竹義堯侯がぜんそく持ちだったことから、家伝薬をのどの症状に特化した処方に改良し、現在の「龍角散」の処方の基礎を確立したと言われています。明治維新期には廃藩置県があり藩主が失職してしまいましたので、正亭治は江戸に進出し、藩の秘伝薬だった龍角散を一般向けに販売し始めました。

スペイン風邪が流行って大ヒット

武田 それが正式な創業ということですね。

藤井 はい。1871年のことです。龍角散はしばらくあまり売れなかったのですが、1918年にスペイン風邪が流行ったんですね。当時まだのど専門薬が珍しかったということもあって一気に売れたようです。それまで手作業で薬をつくっていたのですが、急増した需要に供給が追いつかず、今の本社ビルがある東神田に工場を建てました。

知花 秋田から江戸へ出て、どんな思いで商売を始められたんですか?

藤井 藤井家は典医として地域医療に尽くしてきたので、儲けよりも「困っている方々のため」という思いがありました。昔は薬の原料が高かったので、一般の人々も買える価格にするために国内で生薬の栽培に挑戦するなどしたようです。

知花 「人々の健康のために」という思いは、今も大切に受け継がれているんでしょうか。

藤井 はい。この思いが経営における一番の判断基準になっています。何があってもゆずっちゃダメだと。だから、誰もが安心して飲めるお薬をつくることにこだわっています。もし、生薬の優しいイメージがある龍角散の名前をつけたよく効く強い成分が入った薬があったとしたら、よく売れるかもしれませんが、妊婦さんや持病がある方が間違って飲んで、万が一、健康を害する可能性があるなら、当社は、儲かりそうでもやりません。逆に、「らくらく服薬ゼリー」や「おくすり飲めたね」は売れるかどうか全然わからなかったのですが、絶対に必要だと思って製品化しました。

知花 子どもがお薬を飲むために開発されたゼリーですよね。

藤井 はい。最初は、子ども用ではなく、介護用の商品をつくったんです。介護現場を見学したとき、お薬を飲み込めなくておかゆにまぜて食べている姿を見て、なんとかしなければと思いました。食事という楽しみを、お薬で台無しにしてはいけないと。

武田 食事の内容って生活の質に直結しますもんね。

藤井 おっしゃる通りです。この服薬補助ゼリーは被災地でもとても役立っています。東日本大震災が起こったとき、被災地が断水してしまいました。現地には、お薬を1回でもスキップしたら命が危なくなる人がいるので、自衛隊のヘリに服薬補助ゼリーを3万人分積んで、配ってもらったんです。こういった現場で商品を使っていただけると、私たちは人の命を救える企業なんだと実感します。

お客さまの龍角散愛が一筋の光に

知花 藤井隆太社長は大学をご卒業後、大手製薬会社に入社されました。その後、三菱化成工業(現三菱ケミカル)を経て1994年、龍角散に入社。翌年、代表取締役社長に就任されています。当時、売上高は約40億円、負債も40億円という状態だったとか。その後、世界初の服薬補助ゼリーを開発、旗艦商品である龍角散の姉妹品「龍角散ダイレクト」を投入し、2024年度には売上高を241億円に伸ばし、見事に龍角散を復活させました。

武田 売上高を6倍に伸ばされたとはすごいですね。入社した時は、会社の状況についてどう感じましたか?

藤井 正直「想像以上にひどい」と思いました。初めて財務諸表を見て愕然としましたね。でも、光も見えました。私は大手製薬会社でプロダクトマネジャーをしたことがあって、そういう立場から龍角散を見ると「遅れている」という印象がありました。でも売上データを見ると、ずっと一定数は売れているんです。なにか理由があるはずだと思って愛用者の皆さんを集めて徹底的にインタビューをさせていただきました。私がモデレーターになって、何十時間もかけて。

武田 そこからどんな光が見えたんですか?

藤井 古いことは決してダメではないとわかりました。愛用者からは「伝統を守ってほしい」と言われて。新薬を開発してこなかったことに対しては、「のどの専門家、生薬専門家でいいじゃないか」と。「薬局で龍角散がなかったら何を買いますか?」と聞くと、「ほかは買わない」「龍角散でないとダメ」と。涙が出るほど嬉しかったですね。

デストロイヤーと呼ばれても徹底的に手放す

知花 お客さまに愛されていたんですね。

藤井 はい。それをしみじみと感じまして、「余計なことはせず、龍角散を強化すればいいんだ」「私たちは既に素晴らしいブランドイメージを持っているんだ」と自信を持てましたね。だから社長になったとき、龍角散以外の不採算部門はビシバシと切りました。「デストロイヤー」と言われるほどに(笑)。

知花 デストロイヤーですか! 具体的にはどんな部門を切られたんですか?

藤井 シンガポールで有名な塗り薬「タイガーバーム」の輸入販売をしていたのですが、なくしました。素晴らしい商品なのですがうちとは専門性が合わなかった。それから、他メーカーから販売されていた当社企業名を冠していたのど飴もなくしました。当時、当社の売り上げの半分はそののど飴関連だったのですが、品質に納得していなかったので。

武田 売り上げの半分を切るって、思い切りましたね。

藤井 そうですよね。2011年に自社で販売する「龍角散ののどすっきり飴」を新発売したのですが、これを開発するときは医薬品メーカーとしてのノウハウを注入して、自社でマーケティングから広告、販路開拓まで全部担いました。お菓子の業界にセルフメディケーションという概念を初めて持ち込んだことで、のど飴市場全体が一気に拡大したんですよ。今、当社ののど飴のマーケットシェアは25%になっています。

知花 のど飴っていろいろな種類があるのに、シェア25%はすごいですね。

藤井 それから、「クララ」っていうサラリーマンをターゲットにした顆粒薬もありましたが、これもなくしました。売り上げ40億のメーカーがいくつもブランドを持つなんてことは現実的にはありえないんです。それで、「クララ」の水なしでサッと溶ける顆粒の技術を受け継ぎ、現代流にリメイクしたのが「龍角散ダイレクト」です。

武田 「龍角散ダイレクト」の屋外広告が渋谷に登場したときは衝撃を受けましたね。

藤井 そうですか! あの広告を見て、すぐに買ってくれるわけではないと思うんです。でも、渋谷で屋外広告を出した場所って、テレビ局の定点カメラに映るのでニュースでよく流れるわけ。それを狙ったんです。ニュースって海外にも流れるでしょ。だから、「龍角散ダイレクト」は中国人にも知られて、旅行で渋谷に来た時、屋外広告と一緒に写真を撮るのが流行ったりもして。

武田 海外へのPRまで狙ったものだったとは知りませんでした。

藤井 いろいろな仕掛けをしましたね。それから、医療用医薬品の売り上げがもともと10億くらいあったのですが、単価がのど飴より安い医薬品をつくる自信はないし、無理を続けると不良品を出してしまいそうなので、これもやめました。

武田 医薬品をやめるということは、メイン事業のラインナップが減るわけですよね。

藤井 はい。でも新製品って何かとコストがかかるし、うまくいかなければすぐマイナスになるし、企業の体力をすごく消耗するんです。だから、思い切ってやめて、その代わりに龍角散が年中売れるように仕掛けました。もともと龍角散って冬しか売れなかったんです。でも、春や秋は花粉症やPM2.5が飛んできて鼻からのどを痛めるし、夏はお祭りなんかのイベントがたくさんあって声がかれる。そういう症状にも龍角散を使ってもらえるよう販売に力を入れました。

武田 選択と集中ですね。

知花 事業を切る時は反対も出そうですが……。

藤井 はい。猛反対を押し切って方向転換したから今があるのだと思います。

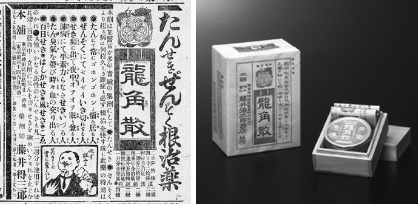

明治時代に四代目藤井得三郎が微粉末状の龍角散を完成させた。明治後期の新聞広告と昭和10年頃の製品。

明治時代に四代目藤井得三郎が微粉末状の龍角散を完成させた。明治後期の新聞広告と昭和10年頃の製品。

水なしで飲める「龍角散ダイレクト」。製品パッケージが巨大な屋外広告となって渋谷に登場し、話題を集めた。

水なしで飲める「龍角散ダイレクト」。製品パッケージが巨大な屋外広告となって渋谷に登場し、話題を集めた。

現在龍角散を率いる8代目藤井隆太氏は、桐朋学園大学出身のフルート奏者という顔を持ち、今でも定期的に演奏を行っている。

現在龍角散を率いる8代目藤井隆太氏は、桐朋学園大学出身のフルート奏者という顔を持ち、今でも定期的に演奏を行っている。

フルート奏者の社長が語る音楽と経営の共通点

知花 今、優雅な音楽が流れていますが、なんと藤井社長が演奏された音源です。 実は藤井社長は、桐朋学園大学音楽学部研究科を修了され、研究科在学中にフランスへ留学、現在、フルートの演奏家としても活動されていらっしゃいます。

藤井 この音源は今、「龍角散ダイレクト」のCMでも使っています。ヨハン・フリードリヒ・ファッシュの「トラベルソとリコーダー2本、通奏低音のためのソナタ ホ長調」という曲で、リコーダーを吹いているのは私の同級生。

知花 社長業とはまったく別の顔をお持ちなんですね。

藤井 本業は社長業ですよ! それは私の使命ですから、ちゃんとやってます(笑)。なぜ音楽の道に進んだかというと、もともと継がなくていいって言われていたんです。それで子どもの頃から桐朋学園の音楽教室に通ってヴァイオリンを習い、高校生でフルートに転向しました。その流れで桐朋学園大学に入ったのですが、製薬業界ではちょっとした騒ぎになったらしいですね。「おたく、後継者はどうするわけ? 音大に入れちゃったの?」って。それに対して親父はこっそり「まあ、見ていてくれ、実験だから」と周りに言っていたらしいです。私には「良かったな、頑張れよ。会社のことはもう考えなくていいから」と応援しながらも、「龍角散という会社があるから大丈夫だという甘えた気持ちは許さん。プロとして食えるようになれ」と厳しいことを言っていました。

武田 お父さまの温かさと厳しさを感じますね。

知花 その後、音楽からビジネスの道へ路線変更されたのはなぜですか?

藤井 音楽業界に身を置いて、音楽ビジネスが弱いことを肌で感じたんですね。マーケティング力がないのでコンサートをしてもチケットは売れないし、これは需要と供給のミスマッチだなと。解決するにはきちんとビジネスを勉強しないといけないと思っていたら、親父から「勉強してこい」と言われて、大手の製薬会社さんに入れていただけることになりました。

知花 お薬の業界に飛び込まれて、いかがでしたか?

藤井 非常に厳しい営業部に配属されて、「薬局を回って注文を取ってこい」と言われて。でも私はそんなに難しいと感じなかったんです。音楽の世界って、ステージに立つと何があっても今の力を最大限に発揮してお客さまを満足させないと次はありません。そういう世界にいたので営業で門前払いされても手を替え品を替えて一生懸命やりました。その結果、営業成績はトップになりました。

武田 音大に入学されたとき、お父さまがおっしゃった「息子に音楽をやらせるのは実験なんだ」という言葉の意味はわかりましたか?

藤井 まだはっきりとはわかりません(笑)。ただ私が思うに、音楽の世界とビジネスの世界は実は結構共通点があるので、本気で音楽と向き合った経験がビジネスに活きるか試したんじゃないかなと。

知花 どういう共通点があるんですか?

藤井 例えば、譜面というのは契約書と同じで正確に読まないといけない。特にアンサンブルやオーケストラは複数のメンバーに同じ譜面が渡されるので、それぞれが正確に演奏しないと契約違反。さらに、ただ音を出すだけでなく、作曲家が生きた時代について勉強し、曲に込めた思いを想像し、現代風に演奏したらどんな表現になるか、お客様はどう感じるか、いろいろとプレゼンテーションの方法を考えるのです。技術的な課題があれば、デッドラインを決めてトレーニングする。本番ではこれまでの苦労を微塵も感じさせてはいけません。お客さまが自分の音を聞いてどう感じるか。それがすべてです。

知花 これはもう、ビジネスの世界と同じ!

藤井 それから、フランス留学時代には、音楽家はオンリーワンにならないといけないとたたきこまれました。当時、師事していたクリスチャン・ラルデ氏から「おまえの音楽はさっぱりわからん」って言われたんです。稲妻に打たれたようにショックでしたが、考えてみるとフランス人学生は、自分より練習していなくても演奏するときはものすごく個性を出すんですね。村社会で生きてきた日本人って、そういうときは目立たないようにしちゃうんですが、これではダメだと思って自分のスタイルを随分追求しました。その後、製薬会社でも、龍角散でも、この留学時代の経験が活きたと思います。自分や企業の強みを見つけ、そこに集中して伸ばすわけですからね。

武田 音楽とビジネス、それぞれのご経験がシンクロしていますね。

未来のために今こそセルフメディケーションを

知花 龍角散が今、力を入れていることはどんなことですか?

藤井 国民の皆保険制度が財政を圧迫していることが問題視されています。今後、団塊世代が後期高齢者となれば、国が負担する医療費はさらに増える。また、日本では診療報酬が低く定められている上に医療従事者が不足しているため、病院が経営難に陥り、潰れるというケースが増えてきています。そんな医療界の危機的状況を、セルフメディケーションで解決していきたいですね。

武田 「家庭の医学」が医療崩壊を食い止めるというわけですね。

藤井 はい。病院だけに頼らず自ら健康になる努力をしましょう、ということを伝えていきたいですね。これは、崩壊寸前の皆保険制度を次世代につなぐための努力でもあります。今後は保険料も病院の窓口負担料もどんどん上がるかもしれない。一方でお薬は、製薬会社が頑張ってジェネリック医薬品をつくっていますが、これ以上値段を下げられないというギリギリのラインまで来ています。こういう状況を考えると、まさに今が、病院ありきの生活からセルフメディケーションにシフトチェンジする分岐点なのです。

知花 では100年後の未来、龍角散はどんな会社になっていると思いますか?

藤井 人のライフスタイルは30年もすると大きく変わるので、もし私たちが世の中の役に立たなくなったら、無理やり続ける必要はないと思うんです。私も、龍角散を継いだ27年前は自らの手でたたむ覚悟もしました。でも、ひとまず30年後を思い浮かべてみて、皆保険制度はこのままではもたないから私たちの出番が来るだろうと予想できたので、思い切ってテコ入れをし、会社を別物につくり変えたと言ってもいいくらい進化させたわけです。そうして約30年間走り続けてきましたが、この先30年のプランは描いていません。それを描くべきは次の世代だと思うからです。彼らにしっかりとバトンを渡せるよう、経営者として最後のステージを走っているところです。

会社情報

株式会社龍角散

ゲスト

藤井 隆太(ふじい・りゅうた)

1959年、東京生まれ。桐朋学園大学音楽学部演奏学科卒業。フランス・パリ・エコール・ノルマル音楽院へ留学後、桐朋学園大学音楽学部研究科修了。小林製薬、三菱化成工業(現三菱ケミカル)を経て、1994年龍角散入社。翌年代表取締役社長に就任。