「日本の工芸を元気に」を掲げて未来を描く

株式会社中川政七商店

<ゲスト>代表取締役会長 13代 中川政七さん

※2023年 収録

工芸業界で初めて企画から販売まで手がける業態を採用するなど、慣例に囚われることなく、道を切り開いてきた中川政七商店。

江戸中期創業の老舗は今、力強く日本の工芸を牽引しています。

知花 中川政七商店は、生活雑貨の企画・製造販売を軸に、業界特化型の経営再生コンサルティングや地域を元気にする街づくり事業などを行っている企業です。全国におよそ60店舗を展開されているので、「花ふきん」などの大人気アイテムをご存知の方も多いのではないでしょうか。成り立ちはどのようなものだったのでしょうか。

中川 創業は1716年で、「奈良晒」と呼ばれた高級麻織物を扱う問屋業からスタートしました。井原西鶴の『世間胸算用』にも「奈良町の旦那衆が羽振りが良い」と出てくるくらい栄えたのですが、それは奈良晒が武士の正装である裃に使われていたからです。徳川幕府が御用品に指定していたようで、名古屋の徳川美術館には今でも、家康が着ていた裃として奈良晒製のものが残っています。

武田 すごい歴史ですね。創業者が中川政七さんという方なんですか?

中川 お寺の記録には「中屋喜兵衛」などと書かれているのですが、初代から「中川政七」を名乗っていたのではないかと推測しています。300周年で、奈良の春日大社に灯篭を奉納した際、神社の方から「お久しぶりですね」と言われたんですよ。「しょっちゅう来ているのにな」と思ったら、「奉納が久しぶり」という意味だったらしい(笑)。聞けば、1749年に石灯篭を奉納して以来、200年ちょっと経っていたんです。その石灯籠を見せてもらうと「中川政七」と書いてありました。

奈良晒を扱う問屋として唯一生き残る

知花 307年という長い歴史の中ではいろいろなことがあったと思いますが、大きな出来事を挙げるとするとどんなことでしょう?

中川 武士が主な供給先だったので、明治維新で武士がいなくなって一気に廃れたんですね。皆さん商売替えをしたので、江戸期から奈良晒を扱っていた問屋は、もう中川政七商店しか残っていません。つくる人もいなくなりかけたのですが、10代の政七が、絶やしてなるものかと問屋業から製造業に乗り出した。機場を立てて織子さんを雇い、当時としては画期的だった出来高制をとり、なんとか奈良晒を絶やさずにやってきたという経緯があります。

知花 そして、12代目が新たな商品を開発された?

中川 そうです。私の父である12代は、一般企業で10年ほど勤めて家業に就きました。当時、お坊さんの法衣や高級着物としての生地のほか、茶道で使う茶巾なども扱っていたことから、茶道具業界とのパイプを利用して茶碗や棗(なつめ)といったものまで商売の領域を広げていったのです。

武田 今の中川政七商店の礎をつくられたということですね。

中川 株式会社になったのがちょうどこの頃で、家内制手工業的に細々とやっていたのが、父の代で、社員30人ほどの会社になりました。

父親の策略にはまって家業入り

知花 13代目も大学に行かれて、ご卒業後は大手企業に就職されたんですよね?

中川 富士通で2年働いていました。

武田 IT企業ですね。これはまた全然違う業界ですね。

中川 はい。「継げ」と言われたことがなかったし、家が何の商売をしているのかもよくわかってなかったので、普通に就職したんです。後に父がテレビのインタビューで「あれは、してやったりだった」と話していました。「継いでほしかったが、『継げ』と言うと反発するから絶対に言わなかった」と(笑)。期せずして父の策略にはまり、家業に入る形になりました。

武田 なんと!(笑) 実際、入社されてみてどうだったんですか?

中川 当時、主力の茶道具事業のほかに、麻を使った雑貨事業も手がけていて、こちらは赤字でも節税になるから、くらいの感じで母が見ていました。僕は当初茶道具の事業部に入るのですが、たまに雑貨の事業部に顔を出すと、そこが不穏な空気なんですよ。赤字だし、こっちの方がやることがあるなと思って父に聞くと「好きにせえ」と言うのですぐに雑貨事業に移りました。最初は肩書きがありませんでしたが、事実上、経営者として仕切る形でスタートした感じですね。

知花 不穏な空気というのはどういうことですか?

中川 売れている商品なのにつくるのが難しいからつくらない、売れていないのにつくるのが簡単だから多くつくる、そして誰がその数を決めているのかわからない。一事が万事そんな感じ。僕は一般企業でたかだか2年働いただけで、経営を勉強したわけでもありませんでしたが、これじゃ赤字になると思いました。当たり前のことを当たり前にやる状態にしようと業務改善していったのです。

ものづくりの上流から販売までを自分たちで

武田 入社されてから、SPA業態を構築されていますよね。企画・製造・販売を直接行うビジネスモデルですが、工芸業界初だったとか。

中川 そうです。当時はユニクロさんが導入して伸びているタイミングで、たしかにものづくりから売るところまで自分たちでやるのは一つの形だなと思って志しました。ものづくりは分業が進んでいてサプライチェーンが長い。焼き物なら、土屋さん、型屋さん、窯元、絵付けの人がいて、でき上がったものは産地問屋、流通問屋を経てやっと百貨店にいく。今、工芸に関わる事業者数はピークだった1980年代の6分の1に減っていますが、僕がこの業界に入った当時ですでに3分の1くらいといわれていたので、自分たちでお客さんに届けるところまでやり切らないと未来はないと思ったんです。

武田 これまでの関係もあるでしょうし、問屋さんを介さない方法には課題もあったのでは?

中川 そういう関係性を気にせずにいたので、最初は結構怒られたりもしました。

知花 あ、やっぱり(笑)。

中川 百貨店に売り場を持っていると営業担当が週1回くらいは顔を出すのが当たり前らしいのですが、うちは営業担当がいない。たまに僕が行くと「お前のとこはどうなってんのや。何で挨拶に来ん」と(笑)。でも、挨拶に行って売り上げが上がるなら行きますけどそうではないし、コストとして上代に跳ね返れば余計売れなくなりますよね。そのうち売り上げが伸びていったので、怒られなくなりました。

知花 空気を読まない(笑)。どんな業界にもビジネス上の見えないルールがあると思いますが、それをあえてやらなかったのですね。

中川 慣習を破りたいわけではないんです。業界で仕事をしたことがないからゼロベースで考えるしかなくて、それで、やる理由がわからなかったことはやらなかったというだけ。必要だと思うことはもちろんやってきました。それで、2、3年で黒字化しました。

知花 すごい! そして、2008年に社長に就任されたのですよね。

中川 その頃つくったのが「日本の工芸を元気にする!」という今のビジョンです。黒字化してまずまずうまくいきだすと、経営者ってそんなにやることがないんですよ。そうすると、何のために仕事をするのか、会社はあるのかなどと考え出す。この先20年、30年高いモチベーションで仕事をしていくためには、何かが要るんじゃないかと思ったんですね。黒字化だけ目指していてもそんなに頑張れないですから。それで世の中の会社について調べていくと、ビジョンとかいうものがあるとわかってくる。なるほど利益以外にこういうものがあれば頑張れるかもしれないと思ったわけです。

武田 ミッションやバリュー、パーパスなどともいうものですね。

中川 ただ、企業が掲げているものにもいろいろあることがわかりました。ピンとくるのはその会社の本業の先にあるもので、その会社のビジネスがつながってないように思えるものはピンとこない。だから、僕がビジョンを掲げるのなら、自分たちの事業の延長にあるものだと思ったんです。問題は、より良い未来をどう描くかだと。

知花 それから、どういう経緯でビジョンを決めたのですか?

中川 僕らの後ろには何百という工房があり、職人さんがいますが、廃業して挨拶に来られることがたびたびあって。最初は残念としか思っていなかったんですけど、毎年続くので、このままだとものづくりはできなくなるんじゃないかという危機感を覚えるようになったんです。一消費者としても日本の工芸がなくなるのは寂しい。それと、家業を通じてどうしたら会社を立て直せるかがなんとなく想像ができた。こうした思いが重なって「日本の工芸を元気にする!」というビジョンを掲げるに至りました。

武田 それで社長就任の翌年から業界特化型の経営コンサルティングを始められたんですね。

知花 今では「工芸の再生請負人」と呼ばれるほど全国の企業やブランドの経営再建を手がけてらっしゃいますが、2018年、創業以来初めて中川家以外から後継者を選び、14代の千石あやさんに社長を交代され、自身は会長に就任されました。

徳川幕府から御用品指定され、高級麻織物、奈良晒の商いで1716年に創業。生地は武士の裃や僧侶の法衣に重用された。

徳川幕府から御用品指定され、高級麻織物、奈良晒の商いで1716年に創業。生地は武士の裃や僧侶の法衣に重用された。

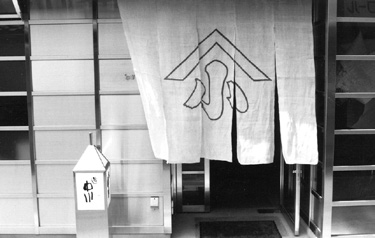

1985年、本社移転とともに、空いた作業場に麻小物を売る小さな店「遊 中川」をオープン。これが、今に続く生活雑貨事業の始まりとなった。

1985年、本社移転とともに、空いた作業場に麻小物を売る小さな店「遊 中川」をオープン。これが、今に続く生活雑貨事業の始まりとなった。

2018年3月に社長交代。13代中川政七氏は会長となり、14代社長には千石あや氏が就任した。創業家以外からの社長の誕生は創業以来初。

2018年3月に社長交代。13代中川政七氏は会長となり、14代社長には千石あや氏が就任した。創業家以外からの社長の誕生は創業以来初。

初めて創業家以外から後継者を選ぶ

武田 自分の子どもに社長を継がせなかったんですか。

中川 はい。僕は会社に戻った時から、ちゃんとした良い会社にしたいという強い思いがありました。田舎の中小企業、まして代々続く会社が創業家以外にバトンを渡すのはかなり難しいんです。会社にはそれなりに借金があって個人保証が必要なので、資産のない人間が社長になることをそもそも銀行が認めない。さらに社長ができる優秀な人間が社内にいなければいけないし、その人がやりたいと言ってくれなければいけない。これを全部乗り越えるのが、僕の中の「ちゃんとした会社にする」に近いことだったので、入社当時から「14代は中川ではない人間に」と言っていました。

知花 それにしても就任10年で社長交代というのは早い印象です。44歳でしたよね。

中川 当初の目論見では、45歳か50歳くらいかなと。死ぬ気で仕事をしていたので、お尻がないと頑張れないところもあったんです。そこまでは頑張ろうと思っていましたが、たまたま跡を継いでくれる優秀な人が社内にいて、個人保証もとれていたので、いいタイミングだなと思って。

知花 どのように人選したのですか?

中川 千石は僕の2歳下の女性ですが、選んだポイントは、コミュニケーション能力の高さ、バランス感覚の良さ、人望の3つです。皆に好かれているというのは非常に大切な要素なんです。選んだ理由はこれ以外にもありますが、すべて含めて、この人だったらできるんじゃないかなと思いました。

知花 千石さんは、社長になりたいとおっしゃってくださったんですか?

中川 最初、会議室に呼んで「実は…」と話をしたら、彼女は席にも座らず「いやいやもうそれはありえない」ってすぐ出て行っちゃって。そこから3ヵ月くらい何度も話をして、食事にも行って、ほかの幹部社員も交えて説得しました。僕には別働部隊として日本の工芸を元気にするためにやるべきことがあるとも伝えました。だから、僕が抜けるという話ではない、と。それで千石も最後は納得してくれたのです。五年経ちましたが、すごくしっかりやってくれています。

知花 でも、急にトップが代わって、社員さんたちのリアクションはどうでしたか?

中川 僕も経営者としてそれなりにやってきたと思うので、降りるとなったらかなりざわつくのではないかと心配しましたが、皆淡々と発表を聞いていて、何も起こりませんでした(笑)。発表が終わった後、静かだったなと思って歩いていたら、古参の女性社員が近寄ってきて、「私はちょっと寂しいですよ」って声を掛けてくれたんです。

武田 ちょっと、ですか?(笑) 気遣いをされたわけですね。

中川 そのくらい無風。それはとてもいいことだけど、やっぱり若干寂しい。そこでなぜかと考えたんですが、おそらく皆、社長に仕えているわけじゃなく、ビジョンに仕えている感覚なんだろうと。ビジョンが変わらないなら社長交代はあくまで役割分担の話。だからざわざわしなかったんじゃないのかなと。慰め半分でそう思いました(笑)。

武田 立派な会社になられたということですよね。

中川 まだまだ立派でも何でもないし、至らないところはいっぱいあります。でも、ビジョンに愚直に向き合っていることだけは胸を張れます。

ライフスタイルからライフスタンスへ

知花 中川会長が今、力を入れてらっしゃることは何ですか?

中川 良い会社とは何かを考えることが増え、僕なりにその像が描けるようになると、世の中にもっと良い会社が増えればいいなと思うようになったんですね。それで、業種業態問わず、僕が思う良い会社の人たちに集まってもらって、良い会社とは何かを一緒に考え、そこに向かって努力していく企業団体「PARADE」をつくりました。そこで大切にしているのが、ライフスタンスです。

知花 ライフスタイルではなく、ライフスタンス?

中川 物がすべてというプロダクトの時代から、ライフスタイルの時代に変わったのがここ20年。ただ、それも変わりつつあるんじゃないかなと思っているのです。数年前、アメリカで白人警官が黒人を殺してしまった事件がありましたね。あの直後、NIKE が「私たちは人種差別に反対します」という声明を出しました。どこの靴を買おうかと迷ったとき、今までは商品そのものや、ブランドの世界観やイメージで判断していたのが、今は「人種差別反対」をはっきり言ったかどうかが判断材料になる。企業の思想、哲学、価値観です。それをライフスタンスという言葉で表現しています。

武田 企業がスタンスを示せば、生活者側も自分のスタンスとして共鳴するということですか。

中川 そうです。そこに対する信頼が、買うか買わないかを決める100%になるとは思いませんが、それも要素に入ってきているのが今の時代じゃないかと思います。

武田 言われてみれば、その割合がだんだん高まっている気がしますね。

中川 一番わかりやすいのが地球環境配慮でしょう。多少高くても配慮のある商品を買おうというのが、若い年代を中心に増えてきている。ライフスタイルは世界観としてビジュアルで伝わりますが、ライフスタンスはビジュアルでは伝わらないし、言葉で言ってもあまり意味がない。長年の行動で示し続けることでしか伝わりません。

知花 一方ですごくセンシティブですよね。企業の哲学や信念を反映したスローガンを掲げると、ちょっとでも違うことをした時に大きな失敗につながるリスクも負ってしまう。

中川 日本では、表明することで得られるポジティブな面よりネガティブな面の方が多いと判断して皆黙る傾向にあります。SNSでの炎上もやっぱり怖い。でも、自分たちの思う目指すべき世界に対して、愚直に真面目にやっていれば、それはじんわりと伝わると思うんです。

武田 ライフスタンスを打ち出せるのは、言動一致の強さと軸を持つ企業なのかもしれませんね。

知花 100年後の未来、中川政七商店はどんな会社になっていてほしいですか?

中川 会社というより日本の工芸が元気な状態であってほしいです。世界中で工芸がなくなっていっているなか、もし100年後に日本国内の工芸が元気なら、世界でも類を見ない工芸大国になっているはず。「工芸大国日本」と呼ばれていたら嬉しいですね。

会社情報

株式会社中川政七商店

ゲスト

13代中川政七(なかがわ・まさしち)*本名:中川淳さん

1974(昭和49)年生まれ。2000年京都大学法学部卒業後、富士通に入社。2002年中川政七商店に入社してブランド戦略を展開。2008年2月社長就任。2018年会長に就任。著書に『奈良の小さな会社が表参道ヒルズに店を出すまでの道のり。』(日経BP)などがある。