世界中に「膜の花」を咲かせたい

太陽工業株式会社

<ゲスト>代表取締役社長 能村祐己さん

※2022年 収録

大型建造物から環境対策にまで、広く利用される膜構造。

その世界的なエキスパート集団である太陽工業には、不可能に挑戦する熱き魂が、受け継がれていました。

知花 本日のゲストは、大型膜面構造物のリーディングカンパニー、太陽工業株式会社の能村祐己社長です。膜構造の技術というのは、東京ドームの屋根や東京駅のグランルーフなどにも活用されているそうですね。まずは会社の成り立ちから教えてください。

能村 当社は1922年に、私の曽祖父にあたる能村金茂が、能村テント商会として大阪で創業しました。貸しテントから始めて、そのうち自社でテントをつくるようになったのですが、第2次世界大戦でいったん廃業しています。

「サーカスのテントをつくってください」

能村 戦後、金茂の息子である龍太郎が、焼け残ったミシン1台とハサミ1丁を手に、闇市用のリュックサックみたいなものをつくり始めました。

知花 闇市での買い物用に、ですか。

能村 ええ、米だの野菜だの、みんな生きるために闇物資を買いますからね。重い荷物を持って帰ろうと思っても、レジ袋なんかない時代だし、何もかも焼けちゃって鞄1つ残っていない。だからリュックサックは、毎日、飛ぶように売れたそうです。

知花 正解でしたね、目のつけどころ。

能村 こうしてリュックから始まって、「ほな、トラックの幌もつくろうか」「次は運動会のテントをつくろうか」と、商売はちょっとずつ大きくなっていきました。そんなある日、木下さんという方からご相談があったんです。アメリカには、行く先々でテントを張って興行するサーカスというものがある。「それを日本でもやりたいから、サーカス用の大テントをつくってくれませんか?」というのです。

知花 いきなりサーカスのテントですか。

能村 うちはそれまで、運動会用のテントくらいしか、つくったことがありませんでした。でも祖父がやってみようと言って、その仕事をお受けしたんです。我々が大きな膜構造物をつくったのは、それが最初でした。

知花 会社の方向性を決める機会って、そんなふうに突然訪れることもあるんですね。その後、木下さんのサーカスは、どうなったんですか。

能村 今や世界的にも知られる「木下大サーカス」として、年間120万人の観客を動員しています。木下さんが日本にサーカスをもってきてくれなかったら、僕らは今頃、膜構造をやってなかったかもしれません。

祖父、龍太郎氏の薫陶を受けて

武田 社名を変えられたのも、おじいさまの龍太郎さんですか。

能村 そうです。金茂の跡を継いだ2代目社長の龍太郎が、能村テントから太陽工業に社名を変えました。夜な夜な工場で作業をしていた祖父が、ある朝早く外に出たら、力強く昇っていく太陽の光が、目に飛び込んできたのだそうです。この太陽のように、自分の会社も力強く成長してほしいと思って、今の社名をつけたということです。

知花 龍太郎さんって、どんな方だったんですか。

能村 晩年の徳川家康みたいな貫禄がありましたね。べつに怒ったりしないのに、小さい子からすると怖かったです。それでいて、5、6歳だった僕に対しても「祐己さん」って「さん」付けで呼んで、丁寧語で話すんですよ。身内でも人には礼儀正しくしなさいと、教えたかったのかもしれません。

知花 すてきなおじいさま。

能村 それから祖父は年に一度、僕たち孫を集めてセミナーを開いていました。本当の企業セミナーみたいに、ホワイトボードとプロジェクター付きのホテルの会議室を、わざわざ借りるんです。僕たちはそこで発表をしたり、祖父の話を聞いたりしました。

知花 帝王教育だ。お孫さんたちは、どんな発表をするんですか。

能村 基本的には、自分の1年間の振り返りがテーマです。

武田 龍太郎さんは、セミナーでどんなお話を?

能村 孫たちの発表が終わると、祖父はコメントをしてくれて、そのあと、なぜ会社はこんなふうに大きくなったのかとか、何年にはどんな仕事をしたとか、会社の話をたくさんしてくれました。戦後のリュックサックの話や、木下さんの話も、僕たちはそういう機会を通じて聞いて育ったんです

まずやってみる。そして必ずやり遂げる

知花 太陽工業は、2022年に創業100年を迎えました。この長い歴史の中で、特に印象深かったことは何ですか。

能村 時間の経過とともに、会社はより大きな構造物をつくるようになっていましたが、それまでとは比較にならないくらい、巨大な膜構造物に挑戦するきっかけになったのが、1970年の大阪万博でした。「膜」でパビリオンをつくったんです。

知花 パビリオンみたいに大きな建物も、「膜」でつくれるんですか。

能村 さすがに無理だろうと、私たちも最初は思いましたよ。そもそも工場より大きな構造物なんて、つくれるはずがない。だけど、それでも仕事を受けるのが、うちの会社です。そして受けてから、「どうする、どうする!?」と大騒ぎ。

知花 どうだったんですか、結果は。

能村 アメリカ館とか、富士パビリオンとか、膜構造のパビリオンや施設全部で70個ほど、無事完成させました。この大阪万博で、ちょっと無理をして頑張った経験は、僕たちの財産になりました。大阪万博を経験したからこそ、工場でできることも、技術本部でできることも増えたんです。その後、沖縄国際海洋博、科学万博つくば’85、日韓ワールドカップなどが開催され、僕たちはさらに大きな膜構造物をつくっていきました。思えばたしかに、転機は大阪万博でしたよね。

武田 実力より大きな目標にコミットすることで、自己革新したんですね。

能村 やったことがないことを初めてやろうとすれば、当然、困難だらけです。そこをみんなで必死に乗り越え、最終的に結果を出す。そういうことを繰り返してきました。

知花 戦後の焼け野原から会社の未来を切り開いた龍太郎社長の根性が、ちゃんと受け継がれているんですね。

能村 歴代社長だけではなく会社の先輩たちからも、「うちの会社は、まずやってみるんだ」と言われ続けてきました。「お客さんの信頼を積み重ねて今がある。必ずやり遂げるのがうちの会社やぞ」って。僕も仲間たちも、そう教えられてきたんです。

武田 創業の精神が、社員の皆さんに沁みわたっているんですね。

能村 ここぞという時は、太陽工業のDNAが一歩前に踏み出す力をくれる。ものすごくありがたいことです。

東京ドームは生きている

知花 海外にもどんどん活躍の場を広げておられますね。

能村 膜構造が必要な場所があれば、僕らはいつでもメイドインジャパンの「膜」を張りに、地球上のどこへだって行きますよ。「世界中に膜の花を咲かせようよ」って、みんなでよく話しています。

知花 「膜の花」とおっしゃいましたが、サウジアラビアのメディナにあるアンブレラ型の巨大な日よけ250基も太陽工業さんでしょ。あれは本当に美しい。

武田 東京ドームの屋根も太陽工業さん。あのドームも巨大ですよね。

能村 直径210メートルあります。空間を丸ごと覆うには屋根が必要で、その屋根を支える柱も要ります。でもピッチャーマウンドの真ん中に、柱を立てるわけにはいきません。それで採用したのが、屋根を空気で膨らませる技術でした。

知花 風船みたいに?

能村 ええ、風船みたいにドームに空気を送って屋根を膨らませる、空気膜構造です。東京ドームの出入口って、全部、回転扉なんですよ。普通のドアだと、開けるたびに内部の空気が噴き出してきて、ドアは閉まらないしドーム内の空気も抜けてしまう。だから回転扉にしてあるんです。

武田 東京ドームは、大きな風船の中に入っている状態なんですね。

能村 そうです。回転扉でも、みんなが出たり入ったりすると、それだけ空気は抜けるので、送風機で膨らましています。つまり東京ドームって、しぼんだり、膨らんだりを繰り返して呼吸をしてるんです。生きているんですよ、東京ドームって。

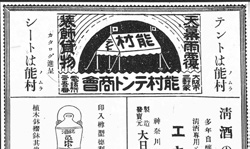

1922年、能村テント商会として能村金茂が創業。その後、戦時下の企業整備法により廃業。

1922年、能村テント商会として能村金茂が創業。その後、戦時下の企業整備法により廃業。

1956年に設計製造した、木下サーカスの大テント(長さ:37.8m、幅:46.8m)。

1956年に設計製造した、木下サーカスの大テント(長さ:37.8m、幅:46.8m)。

1970年、大阪万博のパビリオンを多数施工。

1970年、大阪万博のパビリオンを多数施工。

2000年、ロンドンにある世界最大の「ミレニアム・ドーム」(現 The O2)の膜屋根を施工。

2000年、ロンドンにある世界最大の「ミレニアム・ドーム」(現 The O2)の膜屋根を施工。

2005年。愛・地球博にて植物由来や再生可能な膜材を開発、各種施設に採用される。

2005年。愛・地球博にて植物由来や再生可能な膜材を開発、各種施設に採用される。

サウジアラビア・メディナの広場にある、250基の巨大アンブレラを整備する計画にも参画。

サウジアラビア・メディナの広場にある、250基の巨大アンブレラを整備する計画にも参画。

知花 能村さんは大学卒業後、機械工具などの専門商社を経て、2008年に25歳で太陽工業に入社されました。

能村 本当は、IT企業の経営者になりたかったんです。これからはデジタルの時代、少なくともテントの時代じゃないよねって、思っていましたから。

知花 そのテントの会社に入社されて、どうでした?

能村 事業基盤はすごくしっかりしていて、新しいことにも挑戦できる環境なんだけど、デジタルで何かやりたいと思っても簡単にはいかない。結局、僕の役割は、急がず無理を言わず、会社や社員の声を聞きながら、イノベーションをしていくことなんだろうなと、考えるようになりました。

武田 デジタルで変革を起こす、今でいうDX化を目指されていたのですね。

能村 ええ、DXを含む改革です。将来を考えれば、改革には環境性能の観点も必要です。環境への負荷をどれだけ抑えられるか、しっかり考え対応しなくちゃいけません。

知花 伝統や経験を大事にしながら、改革もやっていく。

能村 「不易流行(ふきりゅうこう)」という言葉は、「変わらない本質的なものに、新しいものを取り入れていく」という意味で、父からも「温故知新、不易流行だよ」と教えられたものです。伝統と、困難に挑戦するDNAを大切に、新しい技術も取り入れて、より良い製品をつくる。それが僕たちの不易流行だと思っています。

知花 仕事が自分の成長につながっているなと、感じることはありますか。

能村 きつい経験から学ぶことは多いですよね。2010年の上海万博の時、日本館をテントでつくることになって、僕も現場に入っていました。ところが使用する「膜」の納入が大幅に遅れて、時間を取り戻すために、昼夜を問わず作業することになったんです。現場に運び込まれた「膜」を布団代わりにおよそ3ヵ月、ひたすらテントを張りました。あの経験がなかったら、自分には現場の苦労というものがわからなかっただろうなと思います。

「大変な時こそ行動する」というDNA

知花 2017年には35歳で、太陽工業グループの1つ、TSP太陽株式会社の代表取締役社長に就任されていますね。

能村 TSP太陽は、イベントの企画、会場の設計施工などを広く行う会社です。いろいろな催しにテントを貸し出しているうちに、ビール祭りの「オクトーバーフェスト」とか、「タイフェスティバル」とか、イベント自体を手掛けるようになりました。

知花 そういえば屋外イベントって、テントがつきものですものね。

能村 でも僕が社長になった1年後くらいにコロナが始まって、まったく仕事がなくなっちゃった。半減とかではなく、ほとんどゼロになるくらい。

知花 それはつらい。

能村 会社を守るには、休業して国の補償に頼る道がありました。でも僕らには迷いがあった。だって地震なんかの災害時、現地にテントを張りに行くのが僕たちです。「大変な時こそ何かやらなくちゃ」というDNAが、これまた刻み込まれてる。だから結局、休業はしませんでした。その後、アメリカがやったようなドライブスルーのPCR検査を提案して、実際にそれに関わるようになっていくんです。

知花 それで利益が出るように?

能村 最初は超赤字でした。でも途中から、ワクチンセンターや大規模接種会場をつくるといった話があちこちに出てきて、だんだん仕事になっていったんです。やはりピンチの時こそ、動くことが大事ですね。

知花 テントや屋根以外に、太陽工業の「膜」はどう活用されているんですか。

能村 例えば海に埋め立て地をつくる時、土砂を流し込むから海が汚れてしまいます。それが広がらないように、埋め立て地をまるっと「膜」の海中カーテンで覆っちゃう。そのためのシルトプロテクター(水質汚濁防止膜)も開発しています。

知花 環境に優しい海中カーテン。

能村 あと、これは世界中がそうなんですけど、ゴミというのは、山に穴を掘って捨てているんです。埋められたゴミから化学物質が溶け出すと土壌が汚染されるので、処分場の地面にあらかじめ「膜」を張っておく。そういう使い方もされています。

知花 今後はどんなことをやっていきたいですか。

能村 地球温暖化の問題などに貢献していきたいですね。実際に僕らの製品のなかには、温室効果ガスに含まれる有害物質を分解する「膜」もありますし。こうした分野をもっと広げて環境問題に対応していくのが、これからの使命だろうと思います。

知花 ほかにもいっぱい、夢や抱負がありそうですね。

能村 環境問題の延長線上でいうと、「膜」を使ってスペースデブリ、いわゆる宇宙ゴミを減らせないかといったことも話し合っています。宇宙空間では少しの空気でものすごく膨らむんですよ、「膜」って。

武田 飛行機の中や高い山の上で、ポテトチップスの袋が膨らむのと同じですよね。周りの気圧が低いから。

能村 それです。だから小さく畳んだ「膜」を宇宙に持って行って広げれば、わずかな空気で大きな空間がつくれます。人間が生活するのは難しいにしても、そこで野菜を育てて、宇宙飛行士の食事をつくるようなことは、いずれできるようになるでしょう。

知花 スケールの大きい話になったところで、最後の質問です。今から100年後、太陽工業はどんな会社になっていると思いますか?

能村 国境を越え、海や空や宇宙空間でも「膜」を張っている会社であってほしいです。同時に、「膜」を越えていくことも我々の使命なので、「膜」以外の仕事もたくさんやっていてほしい。そして僕らの子どもたちが大きくなった時のために、「膜」を切り札に、環境問題にも挑戦し続けていってもらいたいと思います。

会社情報

太陽工業株式会社

ゲスト

能村祐己(のうむら・ゆうき)

1983年、大阪市出身。大学卒業後、機械工具などの専門商社を経て、2008年に家業の太陽工業株式会社に入社。上海万博等の長期かつ納期が迫られる工事現場にいくつも従事する。2017年にはTSP太陽社長に就任し、5年間で1.5倍の売上増を達成した実績をもとに、2022年3月、太陽工業グループの“長男”である太陽工業の社長に就任し、事業基盤の強化を進める。