日本の紅茶の歴史と歩んだ一世紀

三井農林株式会社

<ゲスト>代表取締役社長 佐伯光則さん

※2023年 収録

約100年前に、初の国産ブランド紅茶をつくった三井農林。持ち前の進取の精神で、健康と機能性を追求するライフイノベーション・カンパニーを目指します。

知花 日東紅茶で知られる三井農林さんは、日本で最も歴史ある紅茶ブランド「日東紅茶」を製造するお茶メーカーさんです。創業はいつだったのですか。

佐伯 当社は1909年に、三井合名会社という会社の山林課(のちの農林課)として発足しました。山林事業や北海道での町づくり、不動産業等々もやっていましたが、主な事業は製茶業で、その頃はウーロン茶や包種茶を中心に製造していました。

知花 なぜまた製茶業を。

佐伯 三井家の方たちが、お茶に対する造詣がたいへん深く、事業として製茶を成り立たせたいと強く思っていたと聞いています。

試作した紅茶がロンドンの品評会で高評価

知花 ウーロン茶と紅茶って、もともとは同じお茶なんですよね?

佐伯 茶というのはツバキ科の植物でして、発酵度合の違いによってお茶の呼び名が変わるんです。発酵させないものを緑茶、十分に発酵させたものが紅茶、その中間がウーロン茶になります。

知花 紅茶を扱うようになったのは、いつからですか。

佐伯 1927年に初の国産ブランド紅茶として、「三井紅茶」(のちの日東紅茶)を発売しています。その頃はちょうど、イギリスやヨーロッパを中心に紅茶市場が大きく拡大していました。紅茶が世界のトレンドになっていくなかで、三井農林の経営者たちは、これからは紅茶の時代だと考え、製造設備を入れ替えるなど、相当の覚悟のもと、紅茶製造に挑戦したのです。

武田 ウーロン茶・包種茶製造から紅茶製造への転換は大事業だったんですね。

佐伯 それで試作品をつくり、ロンドンの品評会に出したところ、最高級のダージリンに似た高品質の紅茶だと高い評価をいただきまして。

知花 試作品なのにすごいですね。

佐伯 当時の三井農林の幹部たちも手応えを感じたのでしょう、日本国内にも、手ごろな価格でおいしい紅茶を届けたいと、1927年には市販を開始しました。これが先ほど述べた「三井紅茶」です。

知花 それがのちに「日東紅茶」になっていく。

佐伯 おっしゃるように、「三井紅茶」はその後「日東紅茶」と名前を変え、日本で最も歴史ある紅茶ブランドとして、今に至るまで続いています。

発売当初は敬遠された未知の紅茶

知花 それにしても本場ロンドンで高評価って、快挙ですよね。

佐伯 ただ、それまでウーロン茶をつくっていたとはいえ、紅茶の製造には知見がなかったので、インド、セイロン(現在のスリランカ)に何人も技師を送って、つくり方を勉強したんですよ。

知花 もともとお茶づくりの土壌があって、そのうえで新しい技術を学んだから、種類や製法の異なる紅茶も、上手につくることができたんでしょうね。ところで、私の手元に、当時の商品の写真と広告があります。それによると、1932年当時の価格は、1ポンド缶、つまり約450グラムで1円30銭。今でいうと、800円くらいだったんですね。結構売れたんですか。

佐伯 緑茶が根付いていた日本では、紅茶という飲みもの自体がまだそこまで一般的ではなく、発売当初はまず「知ってもらう」ことに苦労したようです。見慣れない赤い液色のせいか「飲むと肌が黒くなる」という風評もあったようですね。

知花 そうだったんですか。

佐伯 それで誤解を解くために、紅茶は健康的な飲みものである、ということと、おいしい淹れ方や楽しみ方を一生懸命伝え続けた結果、浸透していったと聞いています。

知花 紅茶の前につくっていたウーロン茶は、日本でよく飲まれていたのですか。

佐伯 そういうわけでもないんですよ。でもうちは昔から進取の精神に富んだ集団ですから、先を見据えて世界のトレンドに挑戦しようという心意気と、それを国内にも広めることで日本の文化の発展にもつなげよう、という広い視点と強い思いがあったのではないでしょうか。

ロマンスカーの車内で喫茶室を営業

知花 創業から110年以上、今の成長につながる出来事として、これまでどんなことがありましたか。

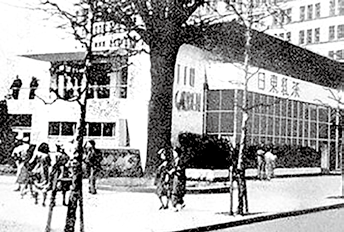

佐伯 そうですね、例えば戦争前の1938年、東京の日比谷に「日東コーナーハウス」という店を開きました。今の東京ミッドタウン日比谷の場所です。

知花 日比谷のど真ん中だ。

佐伯 あそこに広い中庭を持つガラス張りのティールームをつくって、買い物や映画鑑賞で銀座に来た方たちに紅茶文化を伝えていたんです。

知花 今写真を見ても、すごくモダンでおしゃれなお店。

佐伯 おかげで、紅茶ファンは着々と増えていったのですが、おりしも日本は戦争に負けて、私たちも多くの資産を失い、旧三井農林はいったん解散してしまうんです。

知花 急転直下ですね。どうやって事業を再建したんですか。

佐伯 終戦の翌年の1946年から、東京の拝島や神奈川県の小田原あたりで、小規模な紅茶の包装事業を始めました。そこから徐々に事業を広げていき、三井農林らしい進取の精神で、再び紅茶ニーズの掘り起こしと拡販に取り組み始めたのです。その最たる例が「走る喫茶室」でした。

知花 走る喫茶室?

佐伯 1950年、小田急の特急ロマンスカーの車内で喫茶室を開いたんです。車内の一角に喫茶カウンターを設けて、三井農林の華やかなサービス係が飲みものと軽食をお客さまの座席まで運ぶスタイルで。それが評判になって、「走る喫茶室」を目的にロマンスカーに乗る方も結構いたということです。

知花 プロモーション効果抜群だったんだ。

佐伯 1960年代に入る頃には、日東紅茶のキッチンカーが、料理学校、洋裁学校、小さなイベントなどを駆け巡り、青空紅茶教室なども開催していました。あとは大阪の道頓堀にネオン広告を出したり。

知花 攻めますねえ。

佐伯 1970年代にはジャンボジェットを借り切って、みんなでグアムに行きましょうというキャンペーンも打っていますね。そうやって、紅茶に親しんでもらうための活動をずっと続けてきた歴史があります。

武田 会社は戦後、いったん完全に解体されてしまったのですよね。でも元社員の方たちが、再び自主的に紅茶拡販に取り組んで、ゼロから今の三井農林を再建された。すごいことです。

佐伯 それだけ社員みんなの思い入れが、強かったのでしょうね。

茶葉づくりを通して「人の三井」を実感

知花 その後も三井農林さんは、積極的にいろいろなプロジェクトを仕掛けてこられました。いくつか紹介していただけますか。

佐伯 三井農林は戦後、鹿児島の枕崎を日本の和紅茶の生産拠点に育てていて、その紅茶を海外に輸出して、日本の外貨獲得にある程度貢献していたんです。

知花 日本から外国へ、紅茶を輸出していたんですか。

佐伯 そうです。輸出は徐々に衰退していきましたが、かつて日本で紅茶をつくっていたということで、当社はその後インドやスリランカの政府から、質の良いお茶を日本に輸入する許可をいただくことができました。その茶葉を使って、やがてティーバッグの製造販売を進めることになります。

知花 ティーバッグって、昔はなかったんですね。

佐伯 ティーバッグの製造が日本で始まったのは、1961年です。三井農林を含む5社がドイツ製のティーバッグ自動包装機を輸入し、その年、私たちは日東ティーバッグを発売しました。

知花 個包装のティーバッグ、当時はすごく新鮮だったでしょうね。

佐伯 ええ、1967年には、紅茶を飲むのにティーバッグを使う人が、およそ66%を占めるまでになりました。これは大きな転機でしたね。

知花 ちなみに紅茶をティーバッグで淹れるのと、普通の茶葉で淹れるのと、何か違いがあるんですか。

佐伯 茶葉からおいしい紅茶を淹れるのは、難しいことではありませんが、いくつか押さえるべきポイントやコツがあります。茶殻の処理が面倒という方もいらっしゃるでしょう。その点ティーバッグは、より手軽に紅茶を淹れられますから、高度経済成長期の流れにも乗って、皆さんに歓迎されたのだと思います。

知花 佐伯社長は1994年に三井物産に入社されていますが、三井のDNAを感じた出来事や、印象に残っているエピソードはありますか。

佐伯 三井物産は「人の三井」とよく言われます。私がそれを実感したのは、三井物産に入社して3年目のことでした。当時、ウーロン茶の茶葉の飲料メーカーへの供給を担当していたのですが、中国福建省で生産していた茶葉の品質がなかなか安定しないので、私は静岡県の藤枝工場に出向いて、中国から送られてきた茶葉から異物や夾雑物を取り除いたり、味を整えたりということまでやっていたんです。

知花 工場の作業まで。

佐伯 こういう作業が中国で、一度でちゃんとできれば、二度手間は避けられます。二重のコストもかかりません。そこで福建省に機械を送り、直接技術を行って、日本品質の茶葉が現地でつくれるようにしたのです。

知花 それは大きな進歩ですよね。

佐伯 紆余曲折はありましたけど、最終的には現地の人たちともつながって、協力して事を成し遂げた。チームワークと「人の三井」のDNAを実感した経験です。

1927年、日本初の国産ブランド紅茶「三井紅茶」を発売。のちに「日東紅茶」に改称。

1927年、日本初の国産ブランド紅茶「三井紅茶」を発売。のちに「日東紅茶」に改称。

「丸に井桁三」の旧コーポレートロゴが記された白丸缶(ダージリン)。1958年。

「丸に井桁三」の旧コーポレートロゴが記された白丸缶(ダージリン)。1958年。

1938年、東京日比谷に庭園式のモダンなティーハウス、日東コーナーハウスをオープン。

1938年、東京日比谷に庭園式のモダンなティーハウス、日東コーナーハウスをオープン。

1950年、小田急ロマンスカーで「走る喫茶室」を営業。

1950年、小田急ロマンスカーで「走る喫茶室」を営業。

旧ロゴに込められた三井本家の誇り

知花 三井農林の社長に就任された時は、どのようなお気持ちでした?

佐伯 三井物産から三井農林に行くことが決まった時、三井物産の前会長に離任の挨拶をしに行ったのです。すると前会長から、「三井農林の会社のロゴは、なぜ『井桁に三』が丸で囲まれているかわかりますか」と聞かれましてね。

知花 今の前のロゴですね?

佐伯 そうです。私はしどろもどろになっちゃって、教えてくださいと言ったらですね、「三井家が直接担っていた業務を起源とする会社のコーポレートロゴは『井桁に三』が丸で囲まれているんだよ」と。

知花 同じ三井グループでも違いがあるんですか。

佐伯 三井物産は、三井家の番頭さんが興した会社でしたから……。

武田 大番頭だった益田孝さん。新潟・佐渡のご出身で、「鈍翁」と号し、茶人としても名高い方ですね。

佐伯 そうです。三井物産のロゴは「井桁に三」だけで、丸囲みはないのです。物産前会長からは、「三井農林は三井の本家が興した会社なのだから、その伝統と責任をしっかり感じて仕事をしなさい」と、薫陶をいただきました。

知花 企業の遺伝子マニアの武田さん、これはしびれますね。

武田 しびれます。すごいやりとりです。

佐伯 ですから私たちは、安心安全でおいしい商品を消費者に届けることも、丁寧に仕事に向き合う姿勢、誇るべき社風として守っていく。持ち前の進取の精神も大切にして、これからも日本の食文化に新風を吹き込むために、革新的なポリシーを打ち出していきたい。そんなふうに思っています。

知花 受け継ぐ伝統や責任は、プレッシャーにもなりますか。

佐伯 それもありますが、社員のみんなと話していると、三井系企業に勤めるプライドや、伝統を守ろうという思いは、濃淡はあれ、みんなが持っていると感じます。

TEAの「もっと」を創る企業へ

知花 今日は三井農林の日東紅茶ブランドから、「ミルクとけだすティーバッグ」をいただきます。パッケージを開けただけで、すごくいい香り。

武田 本当だ。いい香りですね。

知花 お湯を入れますよ。あ、もう溶け出した! あっという間にミルクティー。

武田 いただきます。

知花 おいしい。これ、手軽にミルクティーが楽しめていいですね。

佐伯 どこでも簡単につくれるし、ミルクでお茶の温度が下がることもありません。

武田 砂糖不使用というのも、嬉しいですね。

佐伯 それもこの商品の優位性です。よくあるスティック系の紅茶には、必ず砂糖が入っています。そうしないと技術的に安定しないので。

知花 この商品はZ世代にも大人気だそうですが、今後さらに成長していくために、考えている戦略はありますか。

佐伯 紅茶やお茶を扱う「モノの会社」というだけじゃなくて、「コトの会社」、さらにその先の「サービスを提供する会社」を目指したいですね。お客さまの声をダイレクトかつスピーディに受け止めて、紅茶を含むティーの世界を今後も広げていきたい。「TEAの『もっと』を創り出そう」というブランドエッセンスを掲げているのですが、これを体現したいと考えています。

知花 お茶以外の分野ではどうですか?

佐伯 機能性表示食品には、かなり力を入れています。例えば、ストレスや疲労感を緩和するような。それからサステナビリティも非常に意識している分野です。「デイリークラブ」のパッケージなどは、プラスチックから紙に変更していますし。

知花 昔のように、また輸出に乗り出すとかは?

佐伯 実はコロナの前まで、インバウンドの需要が拡大して、日東紅茶への引き合いがアジアを中心に非常に強かったんです。コロナが一段落したことですし、インバウンド需要を梃子に、ぜひアジアに打って出たいと思っています。

知花 100年後の未来、三井農林はどんな会社になっていると思いますか。

佐伯 過去100年にわたる当社のお茶の歴史を礎に、新しい機能性とか、リアルとバーチャルの融合とか、新たな価値をつけ加えて社会に貢献することが、今後はすごく大切になってくるでしょう。これからは健康と機能性を追求するライフイノベーション・カンパニーとして、次の100年、さらなる成長を続けてほしいと思います。

会社情報

三井農林株式会社

ゲスト

佐伯光則(さえき・みつのり)

1994年早稲田大学卒業後、三井物産株式会社入社。食料・流通部門での投資・物流業務や関係会社経営や、コーポレート部門での人事・経営企画業務等を経て、2020年より三井農林株式会社代表取締役社長。